컴퓨터의 역사뿐만 아니라 자전거, 자동차 같은 교통수단의 역사를 추적하는 것도 흥미진진한 일이다.

1. 자전거

자전거는 두 말할 나위 없이 정말 위대한 발명품이다. 엔진 같은 게 전혀 없고 구조도 간단하지만, 단순 가마나 수레와 비교했을 때 여전히 기계적으로 마냥 쉽게만 만들 수 있는 물건이 아니다. 이런 이유로 인해 자전거의 역사는 자동차의 역사와 별 차이 없을 정도로 짧은 편이다. 아무리 일찍 잡아도 since 19세기이다.

자전거도 처음엔 발로 땅을 차면서 나아가다가 페달이 등장하고, 핸들과 브레이크가 등장하는 등 점진적으로 발전을 했다. 체인으로 뒷바퀴를 구동하고 고무 타이어까지 달린 현대 스타일의 자전거는 무려 1890년대는 돼서야 등장했다.

그런데 옛날 자전거 중에 꽤 주목할 만한 건 위의 사진에 등장하는 물건이다.

1870년대에 유럽에서 리즈 시절을 구가했으며, 옛날 자전거라 하면 곧장 떠오르는 '자전거의 상징'은 바로..

앞바퀴가 겁나게 큼직한 일명 'penny-farthing, 하이휠' 자전거이다. 그때는 지름이 거의 1.5m에 달하는 물건도 있었다고 한다. 검고 큼직한 마술사 모자를 쓴 19세기 영국 신사가 딱 타고 있어야 어울릴 것만 같은 바로 그 자전거.

자전거에 체인이나 변속기 같은 게 아직 없던 시절에 오로지 속도를 올리기 위해서 앞바퀴가 커졌다.

무슨 헬리콥터의 메인 로터와 테일 로터 같은 관계도 아니고..

저건 뒷바퀴에 자전거가 옆으로 쓰러지지 않게 고정하는 기능이라도 있지 않으면, 구조상 거의 외발자전거나 다름없다.

딱 보기에도 타고 내리기가 어렵고 위험하며, 탄 채로 정지해 있을 수가 없다. 당연히 젊은 성인 남자 정도의 전유물이었다.

진짜 외발보다 좋은 점은 딱 하나, 앞뒤로 자빠지지는 않겠다는 것뿐으로 보인다.

동력 전달의 측면에서 보면 저 자전거는 일종의 고단 고정이다.

정지 상태에서 첫 출발을 할 때나 오르막 오르는 건 정말 고역이었을 것 같다.

게다가 자명한 이유로 인해, 그 큰 바퀴를 상대적으로 짧은 크랭크암(= 같은 힘으로 밟아도 작은 토크)과 연결된 페달로 열나게 밟아야 한다.

그래도 이런 자전거가 자전거 경주 대회에서 다른 정상적인(?) 형태의 자전거들을 제치고 연전연승을 해서 성능을 입증받았고 10~20년간 유행을 탔다고는 한다. 속도를 위해 다른 편의성을 희생한 게 꽤 많았지만..;;

예전에 이색적인 하이브리드 교통수단이라든가 휴대용 교통수단에 대해 글을 쓴 적이 있었는데, 엔진이 없는 자전거도 생각보다 기상천외한 게 많다. 외발자전거인데 바퀴 위에 올라타는 게 아니라 커다란 바퀴 안에 들어가는 형태인 놈도 있고, 앉아서 운전하는 게 아니라 누워서 운전하는 자전거도 있다. 이런 것들에 대해서도 언젠가 글을 쓸 일이 있으면 좋겠다.

안 그래도 며칠 전이 장애인의 날이기도 했는데, 당장 휠체어만 보더라도 사람이 팔로 열나게 바퀴를 돌려야 하는 수동 휠체어는 뒷바퀴가 겁나게 큼직한 반면, 전동 휠체어는 바퀴가 아주 작다. 수동과 전동의 외형상의 가장 큰 차이가 이거라고 해도 과언이 아닌데.. 왜 이런 차이가 존재하는지는 각자 한번 생각해 보자.

|  |

2. 삼륜차

엔진이 달려서 단순히 차가 아니라 '자동차'라고 불릴 수 있는 물건이 최초로 개발된 것은 우리 주변에서 흔히 볼 수 있는 사륜차 형태가 아니었다. 그럼 오토바이 같은 이륜차냐 하면 그것도 아닌 것이, 엔진을 그 정도로 작고 균형 잡기 쉽게 만드는 것이 고역이었다.

사륜차도 아니고 이륜차도 아니면 남는 것은 바로 삼륜차이다. 프랑스의 퀴뇨가 1770년에 고안한 시속 4km짜리 증기 자동차는 삼륜차였고, 세계 최초의 가솔린 엔진 자동차인 벤츠 모터바겐도 삼륜차였다.

우리나라도 한때는 기아 산업에서 삼륜차를 생산한 적이 있으며, 지금도 동남아 개발도상국에서는 서민들이 온전한 형태의 4륜 승용차를 지를 구매력이 안 되기 때문에 오토바이 내지 툭툭이라고 불리는 삼륜차가 널리 굴러다니고 있다.

퀴뇨의 삼륜차를 보면 물탱크를 앞바퀴보다도 앞에다 배치한 게 무게 배치가 영 불안해 보인다. 물이 가득 차 있으면 차체가 앞으로 들려 올라갈 것만 같다.

벤츠 모터바겐은 1886년에 첫 생산되었는데, 지금도 재현품이 남아 있다. 차의 후방에서 뭘 힘을 줘서 빙글빙글 돌려 주면 시동이 걸려서 엔진이 '툭툭툭툭~!' 소리를 내며 돌아간다. 그 뒤 사람이 잽싸게 올라타서 기어를 중립에서 전진으로 바꾸면 엔진 회전이 바퀴에 전달되어 차가 달리기 시작한다. '툭' 소리는 실린더에서 미량의 가솔린이 폭발하면서 나는 소리일 테고. (☞ 관련 동영상)

4행정 엔진은 폭발이 크랭크축의 2회전마다 한 번 발생하니, 저 차의 엔진의 실제 회전수는 단위 시간당 '툭툭툭툭' 소리가 나는 횟수의 두 배일 것이다.

차가 가기 시작하면 아무래도 엔진에 걸리는 부하가 커지니 엔진 회전수가 순간적으로 약간 감소한다.

영문 위키백과의 설명에 따르면, 최초의 모터바겐은 954cc 단(1)기통 4행정 가솔린 엔진을 얹어서 최대 출력이 대략 2/3마력이고 최대 속도가 16km/h 정도였다고 한다. 요즘 저 모터바겐보다도 배기량이 작은 경차조차 50~70마력대의 출력이 나오니(얼추 거의 12cc당 1마력??) 자동차의 기술 발전도 컴퓨터의 기술 발전만큼이나 드라마틱하다는 걸 알 수 있다.

그리고 요즘 자동차는 실린더 하나의 부피를 저렇게 우악스럽게 크게 잡지 않는다. 경차는 3기통, 소형~중형차는 4기통, 대형차 이상은 6~8기통을 쓴다. (1) 한 실린더에서 한 번에 지나치게 많은 연료를 폭발시키지 않게 하고, 또 (2) 4행정 엔진은 폭발이 일어나는 회전과 폭발이 없는 회전 때에 산출되는 토크가 동일하지는 않기 때문에 서로 다른 연소 상태인 실린더를 여럿 두는 것이다. 그래야 시동이 걸린 엔진의 소음과 진동이 줄어들고 승차감도 더 부드러워진다.

게다가 그걸로도 충분치 않기 때문에 자동차나 오토바이에는 머플러가 장착되어서 엔진 소음을 추가로 상쇄시킨다. 이런 메커니즘 덕분에 툭툭툭툭 소리가 상대적으로 부드러운 부르릉(?) 소리로 바뀌는 것이다. 가솔린 엔진보다 진동이 더 심한 디젤 엔진은 털털털 정도로나 바뀌지만, 그래도 받침이 무성음에서 유성음으로 바뀌었다.

그리고 여담이지만, 디젤도 아닌 가솔린 엔진이 시동 직후부터 내부에서 너무 심한 떨림이 느껴지고 '들들들~ 두두두두 / 따다다다'거린다면 그건 아마 노킹 현상을 의심해야 할 것이다.

연료가 어떤 이유로 인해 실린더 안에서 정확하게 폭발을 해야 할 타이밍보다 먼저 폭발하는 바람에 이런 일이 벌어지는데, 엔진의 내구성에는 굉장한 악영향을 초래한다. 유연이니 무연 휘발유니 하는 것도 이 노킹 현상을 줄이려고 연료의 화학적 성질을 튜닝하는 첨가제를 나타내는 명칭이다.

우리나라 현대 자동차의 경우, '쏘나타'나 '그랜저'라는 승용차 브랜드명은 1980대 이래로 지금까지 쭉 잘 우려먹고 있다. 그러나 그보다 먼저 만들었던 차량인 포니, 엑셀, 스텔라 같은 부류는 그저 구형 싸구려 이미지로만 치부하면서 자기들이 옛날에 만들었던 차량에 대해서 뭔가 정통성을 존중하려는 노력을 너무 하지 않는 것 같다. 이에 대해서는 이미 국내의 몇몇 자동차 매니아들이 아쉬움을 표현한 적이 있다.

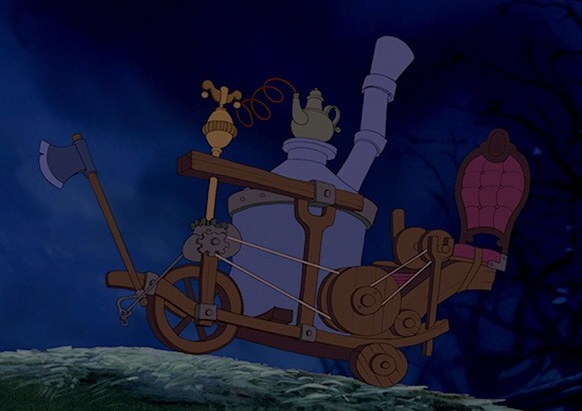

월트 디즈니 <미녀와 야수>에 나오는 모리스(벨의 아버지, 발명가)도 증기 기관 삼륜차를 발명한 듯하다. =_=; 비행기도 엔진이 2개도 4개도 아닌 삼발 엔진기는 뭔가 과도기스러운 물건으로 인식되듯, 삼륜차 역시 그런 위상을 차지하고 있다.

3. 타이어와 공기 주입구

다음으로 좀 다른 얘기를 꺼내 보겠다.

요즘 자전거와 자동차, 그리고 심지어 비행기의 랜딩기어에 이르기까지 단단한 땅 위를 굴러가는 바퀴의 테두리엔 거의 다 고무 타이어가 장착돼 있다.

똑같이 시꺼먼 합성고무인 것 같아도 타이어도 역사적으로 속에 튜브가 따로 없어도 공기가 새지 않는 튜브리스 타이어, 그리고 접지력과 주행 연비가 더 우수한 래디얼 타이어 같은 더 좋은 물건이 역사적으로 꾸준히 개발되어 왔다.

여기서 중요한 것은 타이어 내부에 충분한 공기(압)를 유지해야 한다는 것이다. 공기가 부족하면 타이어의 아랫부분이 차체의 무게 때문에 점점 짓눌리게 되는데, 그러면 바퀴가 점점 잘 굴러가지 않기 시작한다. 힘이 많이 든다. 자전거만 운전해 봐도 타이어에 공기가 충분할 때와 그렇지 않을 때 힘이 드는 정도는 천차만별로 달라진다.

또한 타이어에 공기가 충분치 못하면 타이어는 주행 중에 열도 더 많이 받으며, 이 때문에 더운 여름에는 고속 주행 중에 갑자기 타이어가 펑크까지 날 수 있다. 그러면 차가 한데 쏠리고 제동력과 조향력을 상실하여 큰 사고를 초래할 수 있다.

타이어의 공기압에 따라서 주행 중인 차량에 왜 그런 상태 차이가 발생하는지 단순한 직관 이상으로 물리적으로(아마도 유체역학적으로) 숫자와 공식을 이용해서 정량적으로 설명해 보라고 하면 난 잘 모르겠다. 그저 접지 면적에 차이가 생겨서 그러는지?

그리고 내가 타이어의 물리적인 특성에 대해서 아직도 제대로 이해를 못 하고 있는 건 타이어의 공기 저장 능력이다.

타이어는 구멍이 났다고 해서 무슨 수영 튜브나 풍선에서 바람이 빠지듯이 즉시 쪼그라들지는 않는다. 그런데 한편으로는 완전히 밀폐된 물건도 아니다. 아주 천천히 바람이 새긴 하는 것 같다. 자전거 타이어의 경우 수시로 바람을 보충해 줘야 하기 때문이다. 저질 싸구려 타이어여서 그런지는 잘 모르겠다.

타이어의 재질 자체뿐만 아니라 공기를 주입하는 단자도 사실 한 종류만 있는 게 아니다.

자전거에서 흔히 많이 쓰이는 가장 저렴하고 단순한 단자는 '던롭' 방식이다. 검은 고무 마개(밸브 캡)로 입구를 봉인할 수 있지만 마개를 제거하는 것도 굉장히 쉽게 할 수 있으며 마개가 없다고 해서 당장 타이어가 바람이 술술 빠지지는 않는다.

그렇다고 해서 마개 없이 자전거를 달리기도 꺼림칙하고.. 마개의 정확한 역할이 무엇인지가 궁금하다.

이것 말고 '슈레이더' 방식 단자는 던롭보다는 더 고급형이다. 단자의 중앙에는 작은 핀이 꽂혀 있으며, 이 핀을 누르고 있는 동안은 밀폐 상태가 풀려서 공기가 빠지고 반대로 공기 보충도 가능한 상태가 된다. 마개는 이 핀이 외부 환경에 의해 손상되지 않게 하는 역할을 하며, 마개 자체가 타이어 내부를 개방하지는 않는다.

얘는 '던롭' 방식보다 폐쇄 상태와 개방 상태가 더 확실히 구분되며 더 고압의 공기 주입이 가능하기 때문에 일단 자동차 타이어에 이 단자가 쓰인다. 그리고 자전거에도 일부 고급 모델의 타이어에 쓰이고 있다고 한다. 단, 던롭 방식만치 아무 펌프로나 쉽게 공기 보충을 할 수는 없는 듯하다.

그리고 또 고급 산악 자전거에는 '프레스타' 방식 단자도 쓰이는데, 이것은 슈레이더에서 핀 역할을 하는 게 별도로 돌출되어 있는 작은 나사이다. 단자 위에 또 나사가 들어있기 때문에 마개가 던롭 단자의 마개보다 더 길쭉한 편이다.

공기 주입구도 이런 차이가 있는 게 마치 컴퓨터에서 신호의 입출력용으로 쓰이는 각종 아날로그/디지털 단자들 규격을 보는 듯한 느낌이다.

타이어와 공기 주입구 역시 자동차와 자전거 자체와 역사를 함께 하며 발전해 왔을 것이다.

Posted by 사무엘