1. 거대한 실행 파일

전통적으로 Windows 운영체제가 깔린 PC에서 볼 수 있는 엄청 큰 DLL 중 하나는.. 마소 Office 제품들이 사용하는 공용 라이브러리인 mso.dll 이다.

Program Files\Common Files\microsoft shared\OFFICExx 디렉터리에 있는 파일인데, 20여 년 전에 이미 크기가 10수 MB가 됐고, Office 2013의 64비트 버전 기준으로 36MB를 넘었다.

저 파일은 리소스나 데이터가 별로 없고, 대부분이 순수하게 코드만으로 저 크기이다.

오피스의 경우, 리소스들은 언어별로 별도의 리소스로 분리가 잘 돼 있기 때문이다.

그 뒤, 요즘은 웹 브라우저의 렌더링 엔진이 왕창 거대한 단일 DLL 자리를 차지하는 편이다.

Windows의 system 디렉터리에 있는 mshtml.dll 도 64비트 기준 20MB를 넘는다. 얘는 Internet Explorer 브라우저의 Trident 엔진 파일인데.. IE는 요즘 죽었으니까 제끼고.

많은 사람들이 사용하고 있을 크롬 브라우저의 코어 엔진인 chrome.dll은 거의 220MB에 달한다.

이게 내가 현재까지 알고 있는 제일 큰 DLL이다. 파일에서 적어도 3/4 가까이는 코드가 차지하고 있는 DLL 중에서 말이다.

그도 그럴 것이 요즘 웹 브라우저 엔진은 단순히 HTML을 파싱하는 문서 렌더러가 절대 아니고... 거의 독자적인 운영체제, 가상 머신, 프로그래밍 언어 런타임 급이 됐기 때문이다. 미치도록 거대할 수밖에 없다.

Visual Studio Code도 주 실행 파일인 code.exe가 160MB가 넘으니 엄청 큰 편이다. 얘도 파일 안을 들여다보면 무식한 리소스빨이 아니며, 전체의 3/4 가까이는 순수 기계어 실행 코드이다. 심지어 1년쯤 전엔 150MB대였던 걸로 기억하는데 업데이트를 거듭하면서 더 커졌다~!

그에 비해 내 한글 입력기는 코어 dll이 딱 1MB가 될까말까이다.;; 거기에다 기본 플러그 인 로딩까지 하면 1.5MB 정도 된다.;;

2. 버전 넘버링

마소의 Visual Studio와 Office는 Windows와 더불어 마소를 먹여 살리는 핵심 제품이다.

그런데 얘들은 2010년대 중반, Windows 10 무렵부터 버전을 크게 올리지 않고 깨작깨작 소수점 둘째 자리만 건드리는 게 관행이 됐다. 겉으로 크게 표시되는 연도 버전 말고, 내부의 번호 버전 말이다.

VS는 2015부터, Office는 2016부터 16.x 버전이 유지되고 있다. 그나마 VS는 2022가 출시되면서 번호가 17.x로 올라가긴 했지만, _MSC_VER의 값은 여전히 19xx대 고정이다.

뭐, Windows 역시 10부터 내부 파일들의 버전 역시 10.x 고정이긴 하다. 얘는 10을 끝으로 새 버전 브랜드를 더 만들지 않을 것처럼 얘기했다가 결국 11, 12를 내면서 입장을 번복하게 됐는데.. 그래도 11도 겉으로만 그럴 뿐, 내부 번호는 여전히 10이다.

10년 넘게, 거의 20년 가까이 1.0도 아니고 0.x대 버전을 유지하고 있는 건 DOSBox 내지 putty 정도인 것 같다.

그 반면, 웹브라우저 쪽은 크롬이 주 버전 번호를 팍팍 올리는 관행을 만들었다. 얘는 버전이 12도 아니고 이미 12x을 넘어섰다. 무려 백 자리..

Java의 경우, 한때 1.3, 1.4 이렇게 번호를 올리다가 2010년대부턴가 그냥 7, 8, 9로 넘버링 방식을 바꿨다. 주 번호를 계속 1로 유지하는 게 별 의미가 없다고 판단한 듯하다.

애플 진영도 macOS X이라고 해서 한때 10.1, 10.2, 10.3 ... 이러다가 나중에는 11, 12, ..., 14.x로 주 번호를 올리기 시작했다. Windows와 macOS 모두 버전의 주 번호에서 10을 떼어냈는데.. 내 한글 입력기는 언제쯤 10을 졸업할지? =_=;;

3. UI 트렌드

(1) 소프트웨어에서 자신의 종합적인 옵션/preference를 설정하는 명령이 있는 메뉴는? 보통은 '도구' 메뉴의 맨 끄트머리에 있는 게 관행인데, (마소 UI 디자인 가이드라인) 이게 약간 케바케 성향이 있는 것 같다. 크로스 플랫폼 제품 중에는 편집이나 심지어 파일 메뉴에 배치된 경우도 있다.

Windows 3.1 시절 옛날에는 아예 '옵션'이라는 메뉴가 따로 있기도 했다. 하지만 그런 관행은 95의 도입과 함께 거의 사라졌다. 수십-수백 개에 달하는 옵션들을 지정하는 단일 대화상자가 탭이나 웹페이지 형태로 거대하게 바뀌었을 뿐.

옛날에 아래아한글 2.0은 1.5x 이후로 기능 추가와 구조 변화가 워낙 많았던 제품인지라, 새로 추가된 옵션들이 '선택사항 - 기타'의 부메뉴로 중구난방으로 쭈루룩 달렸던 게 개인적으로 인상적이었다.;;;

(2) 데스크톱 프로그램이건, 웹사이트건.. '다크 모드'를 제공하는 게 요즘 완전 유행이 됐다.

글쎄, Windows에서 이거 전신은 '고대비 검정'이 아닐까 싶은데.. 이건 사용자 취향보다는 장애인 접근성이나 특수한 디스플레이 환경을 고려한 기능이었다.

아울러, 아이콘들의 디자인이 알록달록 대신 단촐해지면서 그림보다는 픽토그램에 더 가까워진다. 표현 형태도 벡터 폰트에 더 가까워졌다.

(3) SNS가 발달하면서 어디서나 사람 언급은 @, 키워드 태그는 #.. 이게 관행이 됐다.

이모지에다 별도의 문자 코드를 배당한다니 이게 도대체 무슨 일인가 싶었다만.. 이제는 게시글에 대한 피드백(좋아요, 놀라워요, 화나요 등등)조차도 거의 국제 표준을 제정해도 될 것 같다. 정말 2, 30년 전에 ICQ니 msn 메신저니, 네이트온 쓰던 시절에는 상상도 못 했던 관행이 생겼다.

(4) 리눅스 셸이 GNOME이냐 KDE냐 하는 건, 통신사를 SKT 쓰냐 KT 쓰냐 하는 것처럼 느껴진다. ㄲㄲㄲㄲ

개인적으로는 우분투+GNOME 말고 딴 건 접해 보지 못했다. 우분투가 대세인 듯..

(5) 어떤 컴퓨터를 원격으로 접속해서 사용하는 방법이란 게 전통적으로 (1) 명령 프롬프트(터미널), (2) 파일 시스템(FTP)으로 나뉘는 편이었다. 하지만 요즘은 컴터 성능과 네트워크 속도의 향상 덕분에 GUI 셸, 데스크톱을 통째로 가져와서 원격으로 쓰기도 한다. 이를 구현하는 프로토콜은 표준으로 채택된 게 있는지, 아니면 제품별로 다 찢어져 있는지 궁금하다.

이건 '텍' 같은 전산 조판 언어로 코딩하듯이 문서를 만들던 게, 그냥 GUI 위지윅 워드 프로세서로 바뀐 거나 마찬가지다.

(6) 크롬 브라우저에 있는 adblock 애드인은 단순히 웹사이트 한구석에 붙은 구글 광고만 차단하는 줄 알았더니만.. 유튜브의 짜증나는 6초~15초짜리 광고들까지 몽땅 차단 박고 스킵시켜 주는구나.. 오오~ 매우 놀랍다.

그런데 유튜브의 엔지니어들도 바보가 아닐 것이고 광고주의 자기들 밥줄을 끊는 짓은 단속하지 않을까..?? 창과 방패의 싸움이 계속될 듯하다.

유튜브를 exploit하는 두 가지 방법이 광고 차단이랑 동영상 다운로드인 셈이다.

4. 소프트웨어 업데이트

요즘은 소프트웨어의 보안 취약점 내지, 이를 이용해 증식하는 악성 코드가 야기하는 문제가 심각하다. 특히 랜섬웨어한테 자기 컴터나 심지어 직장 업무용 컴터가 털렸다는 소식은 본인조차 주변 지인으로부터 심심찮게 들었을 정도이다. 교통사고로 지인 누구가 다쳤다는 소식에 근접할 정도로 꽤 가까워지고 흔해졌다.

마소에서 보안, 보안 노래를 부르면서 모든 사용자에게 보안 업데이트를 끄지도 못하는 반강제로 주입시키고, 심지어 정품 인증에 실패한 불법 복제 Windows에다가도 보안 업데이트만은 무료로 꼬박꼬박 시켜 주는 건 다 이유가 있다.

악성 코드한테 털려서 좀비가 된 컴터는 다른 멀쩡한 컴터한테도 해를 끼치기 때문이다.

소프트웨어가 단순히 기능 추가나 자기 동작 차원의 버그 수정만 필요하다면 업데이트를 이렇게 귀찮을 정도로 강요할 필요가 없다. 하지만 지금은 보안 업데이트가 인간한테 주요 전염병 백신과 비슷한 존재가 돼 버렸지 말이다.

하지만 그럼에도 불구하고 요즘 Windows 업데이트는 너무 과한 구석이 있다. 악성 코드가 아니라 업데이트 서비스 네놈이 평소에 컴터 CPU를 과도하게 잡아먹고, 긴급히 컴터를 쓰고 싶은 상황에서도 세월아 네월아 재부팅을 강요한다.

그래서 요즘은 Windows를 부팅시켜 놓고 몇 주~몇 달째 계속 부팅 상태를 유지하며 켜 놓는 게(완전히 끄지 않고 절전 모드 전환도 포함) 사실상 불가능하다. 업데이트 설치 핑계로 지들이 제멋대로 재부팅을 해 버리기 때문이다.

옛날에 Windows 9x 시절이야 운영체제가 불안정하고, 16비트 영역의 메모리 리소스가 고갈됐기 때문에 컴을 오래 켜 놓을 수 없었다. 그때는 재부팅 정도가 아니라 운영체제 재설치까지 주기적으로 해야 했을 정도였다.

지금이야 그런 미개한 요인들이 당연히 전혀 존재하지 않는다. 그런데도 컴을 오래 켜 놓지 못한다는 거다. 이게 말이나 되냐?

5. 터미널 환경에서의 동작

개발자? 프로그래머? 소프트웨어 엔지니어? 암튼 이 바닥 종사하는 사람은 일반인들보다는 컴퓨터에서 GUI가 아니라 '명령 프롬프트'를 다룰 일이 더 많다.

Windows의 명령 프롬프트는 말할 것도 없고 PowerShell, Visual Studio Code, putty, Windows Terminal, 리눅스의 명령 프롬프트 등.. 다양한 프로그램에서 터미널을 쓰다 보면..

화면에 뜬 텍스트를 블록 잡고 복사하는 간단한 조작을 좀 하고 싶은데 키보드나 마우스 동작이 미묘하게 서로 달라서 불편을 겪곤 한다.

putty는 우클릭만으로 명령어 붙여넣기가 되는 반면, 어떤 데서는 그게 휠 클릭이고 우클릭은 일반적인 컨텍스트 메뉴 표시이다.

어떤 곳에서는 블록을 잡고 나서 Ctrl+C로 복사를 시키는 반면, 어떤 데서는 그랬다가는 실행 중지 Ctrl+C가 곧이곧대로 전달된다. 한 프로그램의 단축키와 동작에 익숙해졌는데 딴 프로그램에서는 그게 통하지 않아서 개인적으로 혼란스러웠다. =_=;;

개인적으로는 터미널의 GUI 차원에서 특정 문자열이 등장했을 때 highlight 시키는 기능, 그리고 구획을 나눠서 clear을 시키면 최신 구획의 텍스트만 다 날리는 기능 같은 게 있었으면 좋겠다.

터미널은 컴퓨터에 접근해서 뭔가 조작을 하는 제일 저렴하고 효율적인 방법임이 틀림없다. 이거 아니면 파일 시스템만 다루는 FTP.. 하지만 요즘은 컴터 성능과 네트워크 속도가 받쳐주다 보니 아예 원격 데스크톱 GUI 화면을 통째로 쏴 주는 가상화도 가능해졌고, 이게 터미널과 FTP 기능까지 상당 부분 흡수한 상태이다. 인터넷이 괜히 WWW가 닥치고 짱이 된 게 아니듯이 말이다.

6. 나머지 불편하거나 궁금한 거

(1) 10여 년 전, Windows 7쯤이었나? SSD 하드라는 게 처음 도입됐을 때 말이다. 하드디스크가 통째로 램 드라이브로 바뀌는 거나 마찬가지였기 때문에 부팅 속도가 획기적으로 빨라져서 신기하다고 난리였다.

그러나 Windows 10이니 11이니 하는 지금은..?? C 드라이브에 다들 SSD를 쓰고 있는 세상인데도 부팅 시간이 옛날에 재래식 하드로 Windows XP나 7을 부팅하는 것과 비슷하게 느껴진다.

디스크 속도가 올라간 것 이상으로 Windows도 더 무거워지고 이것저것 불러들이는 게 많아졌기 때문일 것이다. 에휴~

옛날에 디지털 카메라가 싸구려 기종이라도 폰카보다 좋은 게 물리적인 zoom 기능 말고도.. 부담 없이 끄고 켜는 게 가능하고 부팅이 아주 신속하게 된다는 것이었다. 디카에는 컴퓨터가 들어있긴 하지만 '범용 컴퓨터'가 들어있는 건 아니었기 때문이다.;;

(2) Windows 10/11의 시작 메뉴에서 검색란에다가 타이핑을 했는데 원하는 프로그램 검색이 안 되고 멀뚱멀뚱 있는 버그 말이다. 정말 악명 높지 않았는가?

글쎄, 내가 완전 최신 버전을 쓰고 있지는 않아서 잘 모르겠지만, 설마 아직까지 그 버그를 달고 다니지는 않으리라 추측한다.

이건 개인적으로 Win10의 사용 경험을 크게 악화시킨 버그였다. 사용자가 현실에서 엄청 자주 사용하게 될 기능이 이 따위로 동작하다니, 품질 관리를 도대체 어떻게 한 건지?

(3) Windows 8 시절부터 전통적으로 전해 내려오던 메트로 앱 '메일'이 요 근래에는 New Outlook으로 몰래, 쓰윽 대체된 듯하다. 수십 년 전에 있었던 Outlook Express의 후신이 등장한 것 같다만.. 개인적으로는 내가 관심 없고 사용하지 않는 프로그램이 제멋대로 설치되는 건 비호감이다. 이건 그놈의 보안하고도 아무 관련 없는 사항이지 않은가.

그리고 마소에서도 화상 회의 앱에 관심이 생겼는지 Microsoft Teams라는 걸 만들었는가 보다. 내가 실행하지도 않은 녀석이 제멋대로 깔려서 CPU를 잡아먹고 있길래 바로 강제 종료하고 제거해 버렸다.

악성코드를 빌미로 지들이 악성코드처럼 구는 거는 난 절대 용납 못 한다.

(4) 이건 PC가 아니라 잠시 스마트폰 얘기이다만.. 사용자가 입력하는 텍스트를 자동 완성 내지 오타 교정한답시고 사용자가 진짜로 의도한 문자열까지 제멋대로 바꿔 버리는 거 말이다. 아이폰이 여전히 악명 높은가 보다.

주변에서 이렇게 의도하지 않은 오타를 내는 사람을 많이 봤고, 나도 아이폰 쓰던 시절엔 이것 때문에 난감한 일을 몇 번 겪어 봤다.

난 내가 입력한 텍스트에는 내가 직접 책임을 지고 싶어서.. 마소 워드가 기본 제공하는 자동 고침 기능조차도 오지랖 불편함을 느끼는 사람이다. (대소문자, 줄표 등등~~) 자동 고침을 할 거면 그걸 철회하고 사용자의 원래 텍스트로 되돌리는 UI라도 주변에 눈에 띄게 넣든가.. 아이폰은 내 기억으로 그런 게 없었다.

(5) 어느 컴퓨터에나 프로그램 설치/제거 리스트를 보면.. 서버 개발자도 아닌 엔드 유저한테 MS SQL server는 누가 언제 왜 잔뜩 설치하는지 모르겠다. 도대체 어디에 쓰이는 물건인 걸까..??? 최신 버전도 아니고 그냥 2008인데 말이다.

옛날 win7 시절에는 '실버라이트'라는 제품도 슬그머니 깔리곤 했는데 그건 망했기 때문에 요즘은 눈에 띄지 않는다.

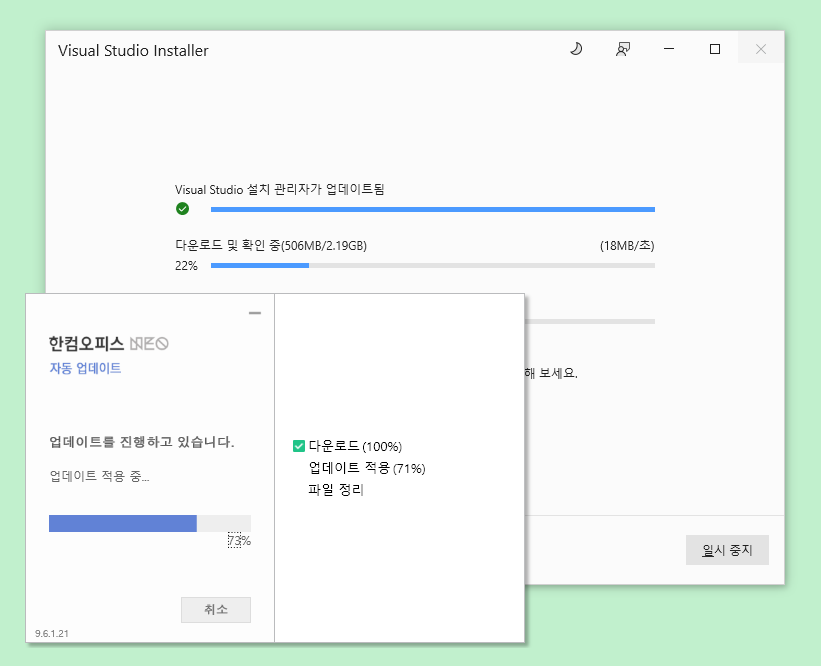

(6) Visual Studio라든가 아래아한글 같은 프로그램은 자체적인 설치 관리자 내지 업데이터를 보유하고 있는 제품이다. 그런데 뭔가 새 마이너 버전이 나와서 업데이트를 찍으면.. 업데이터 자기 자신부터 업데이트 되는 경우가 엄청 잦다. 그냥 심심하면 업데이트 된다.

업데이터는.. 일관된 체계로 버전 체크를 하고 새 패키지를 다운로드하고 파일 복사, 덮어쓰기, 삭제하는 기능이 전부일 텐데.. 한번 잘 만들어 놓고 나면 고칠 일이 거의 없을 텐데?? 내부적으로 뭐가 그렇게 자주 바뀔 게 있는지 개인적으로 매우 궁금하다.

Posted by 사무엘