1990년대 초중반, 일반 서민 땅개들은 DOS를 벗어나지 못하고 기껏해야 Windows 3.x니 이런 바닥에서 놀고 있었는데,

하늘 위로, 혹은 바다 건너편에는 서민이 범접조차 할 수 없는 별세계가 있었다.

아래의 것들은 골수 얼리어답터나 직업적으로 컴터 연구하는 사람, 해외 문물을 재정 타격 없이 접할 수 있는 금수저의 산물이었다.

1. 매킨토시

매킨토시 컴터 화면으로 실사 사진이나 전자출판 인쇄물 화면이 쫙 뿌려져 있는 건 그야말로 꿈만 같은 신세계 별세계 그 자체였다.

이때는 산돌, 윤 같은 서체도 맥의 전유물이었다. Windows에서는 구경조차 할 수 없었다. PC는 저해상도 화면과 프린터에 튜닝이 잘 된 한양, 휴먼, 큐닉스의 나와바리였을 뿐이다.

마소 진영의 빌 게이츠는 장사꾼이어서 악랄한 독점뿐만 아니라 박리다매, 하위 호환성, 고객 눈높이.. 이런 이념을 중시했었다. 그러나 잡스는 그렇지 않고 교주, 소수의 매니아, 고가 프리미엄.. 이런 쪽이었다.

본가부터가 저런데 그 당시 애플 매킨토시의 한국 총판이었던 엘렉스는 안 그래도 비싼 제품 가격을 더 지랄맞게 쳐 올렸다.

PC로 치면 286 AT밖에 안 됐을 저가 보급 사양부터가 1990년대 가격으로 2, 300만 원부터 시작했다. 하이엔드급은 6, 700만 원.. 돈 좀 보태면 집이나 차를 살 수 있을 정도였다.

오죽했으면 흉악한 가격에 빡쳐서 그냥 미국 현지에 가서 제품을 직접 사서 들여 오는 사람도 있었다.

2. OS/2 2.x

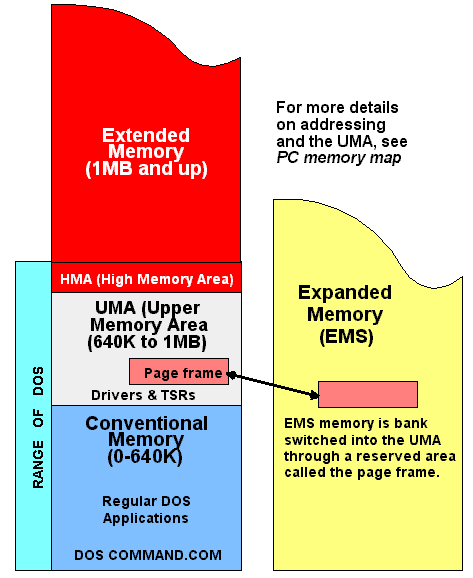

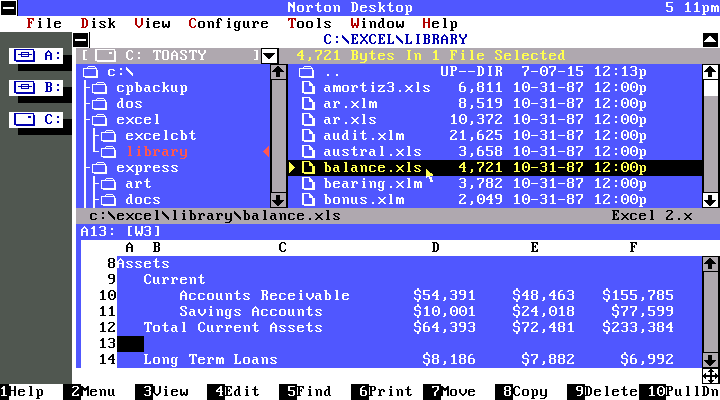

1990년대 초에 각종 도스용으로 나왔던 업무용 프로그램· 개발툴들은 DOS뿐만 아니라 OS/2 지원을 Windows 지원보다도 더 중요하게 생각했었다.

PC용으로 만들어졌던 진정한 32비트 운영체제였다고는 하는데.. 이후에 OS/2 Warp니 멀린이니 이런 거 나왔다가 존재감 없이 사라진 것 같다. 들리는 말로는 코드 구조가 어셈블리어 기계어 코드 일색이고 포터블하지 못했던 것도 OS/2의 명줄을 더 재촉했다고 한다.

나와 개인적인 접점은 전무하다. 단지, "OS/2 써 보려면 컴터 램이 4MB 이상은 있어야 합니다" 이런 문구를 1992년도 컴터 잡지에서 보고 깜짝 놀라긴 했었다. ㅎㅎ

3. Windows NT 3.x

껍데기는 Windows 3.1처럼 생겼고 심지어 버전 번호도 똑같이 시작했지만 내부 구동은 정말 넘사벽으로 다른 물건이다.

안정적이고 탄탄하고 순수 32비트 기반이고.. 다 좋은데 램이 지랄맞을 정도로 많이 필요해서 돌릴 수 있는 컴퓨터가 별로 없었다. OS/2보다 더 자비심이 없었다.

NT는 Windows 2000, XP의 전신이고 심지어 오늘날 Windows 10/11의 먼 조상이라고도 볼 수 있다~!

도스 기반의 Windows 3은 x86에서 86 real, 286 standard, 386 enhanced 다양한 모드로 실행 가능했다.

그 반면, Windows NT는 그냥 여러 CPU를 지원했다. x86은 무조건 386인 거고, 그 밖에 MIPS, DEC alpha 등.. 개발 방향과 성격이 이런 차이가 있었던 것이다.

그리고 NT는 DirectX라는 게 개발되기 전부터 OpenGL을 지원하고 있었다. 게임보다는 업무용 그래픽을 위해서.

OpenGL에 대해서는 좀있다 다시 얘기하도록 하겠다.

4. NeXTSTEP

잡스가 애플을 잠시 떠나 있던 동안 개발했던 고급 컴퓨터와 거기서 돌아가던 운영체제 되시겠다.

id 소프트웨어의 존 카맥이 이 환경에서 Doom과 Quake를 개발했던 것으로 잘 알려져 있다.

그리고 국내에서는 Windows용 아래아한글 3.0b가 요 NeXTSTEP의 UI를 차용한 독자 UI를 채택했던 바 있다. 특히 스크롤바의 화살표 삼각형이 양쪽 끝에 있는 게 아니라 한데 몰려 있는 거 말이다. ◀-----▶가 아니라 -----◀▶

이상이다.

일반 흙수저 서민들이 저런 급의 OS를 만져보게 된 첫 기폭제가 사실상 Windows 95라고 봐도 과언이 아니다.

그리고 그게 가능해진 건 램값이 싸진 덕분이다.

1990년대 이후 PC의 발전을 논할 때는 컴퓨터 속도의 향상(그 뒤 멀티코어화), 램 용량의 증대(단가 하락), 그리고 네트워크 속도 향상.. 이 순서를 기억하면 될 것 같다.

1990년대 말쯤부터는 슈퍼컴퓨터만을 위한 전용 컴터 아키텍처라는 것도 없어졌고,

워크스테이션이라는 개념도 아주 희박해져서 그냥 하이엔드 급 PC로 흡수된 것 같다.

※ 번외: OpenGL과 화면 보호기

과거.. 1990년대 후반~2000년대 초에는 Windows 컴터에 "3D 텍스트, 3D 미로, 3D 날으는 객체들, 3D 미로"라는 화면보호기가 있었다.

Windows 95 때는 '쁘라스 확장팩'에만 수록되어 있었고, 98부터 XP에는 기본 내장돼 들어갔었다.

얘들은 OpenGL이라는 하드웨어 가속 3차원 그래픽 라이브러리의 기술 데모 명목으로 만들어졌다.

마소는 전통적으로 게임용 그래픽 명목으로 DirectX를 강력하게 지지하곤 했는데 웬 OpenGL인 걸까?

"얘들은 '3D 핀볼'처럼 제3자 외주 개발 프로그램이기라도 했나? 근데 겨우 화면보호기를 외주로 개발해?"

개인적으로 궁금했는데 그게 아니구나.

얘들은 마소에서 자체 개발한 프로그램인데, Windows 95가 아니라 Windows NT 3.5에서 유래된 것이었다.

95 시절에 출시됐던 Hover! 이라든가 Fury!! 같은 초보적인 수준의 가정용 3D 게임과는 기술 계보가 완전히 달랐다. 이게 핵심이다.

(* 참고로, 저 당시에 마소는 팀 간에 경쟁과 알력 싸움이 장난이 아니었던 것이 공공연한 비밀이다. Windows 9x 팀 vs NT 팀, Office 팀, Visual C++ 팀 등등.. 그래서 서로 정보 공유도 안 하고, 같은 기능 API도 다 따로따로 중복 개발했을 정도였다.. 무슨 구 일본군 육군 vs 해군처럼.. 그 당시 빌 게이츠라든가 스티브 발머는 정말 살벌한 경영자였다. *)

하드웨어 가속이 없이 평범한 재래식 그래픽으로는 화면보호기에 점, 선, 글자 같은 초보적인 그래픽 애니메이션만 가능했다. 그것도 2D 위주..

물론, 쌍팔년도 시절 화면보호기의 정석 교과서는 별들이 씽씽 3차원 원근법이 적용되어 날아다니는 '우주여행'이긴 했다. 아니면 불꽃놀이..??? 시꺼먼 화면에서 점과 선만 갖고 나름 근사한 눈요깃거리였다. 직접 코딩해서 만들어 보고 싶다.

그런데 OpenGL이나 DirectX 같은 게 등장한 덕분에 텍스처나 광원이 들어간 3차원 애니메이션이 구현 가능해졌다.

그래서 마소에서는 OpenGL 데모를 화면보호기 형태로 제공하기로 했고.. 사내 OpenGL 화면보호기 덕질 공모전을 열어서 제일 우수한 작품 하나를 Windows 제품에다 넣기로 했다.

그랬는데 결국은 출품된 작품들을 모두 제품에다 넣어서... 그게 저렇게 전세계에 퍼진 것이다.

얘들은 훗날 Windows Vista에서 대부분 빠지고 '3D 텍스트'만 남았다. 그리고 비누방울 같은 다른 보호기가 도입돼서 오늘날에 이르고 있다. 새로 개발된 걔들은 당연히 Direct3D 기반이겠지..??

지금이야 화면보호기라는 개념 자체가 완전히 레거시 퇴물이 됐다. 마치 도스 시절에는 하드디스크 파킹 유틸리티가 각종 현란한 그래픽과 함께 유행이었는데 그것도 유행 지나고 퇴물이 됐듯이 말이다.

화면보호기가 하는 일은 세계 절경 풍경이 나오는 잠금 화면, 아니면 아예 컴 화면을 완전히 끄는 절전 모드로 계승되었다. 스마트폰에 화면보호기 따위가 있지는 않다.

이 화면 보호기 얘기는 the old new thing 블로그의 내용을 토대로 작성되었다.

하긴, 옛날에는 화면 보호기처럼 화면 전체를 마치 프레젠테이션 화면 전환처럼 조작하는 거 말이다.

Doom 게임에서 화면 녹으면서 내려가던 효과, 하늘소 프로그램에서 텍스트 화면이 좌우로 쫙 갈라지는 거..

비디오 메모리를 직접 조작하던 게 추억의 프로그래밍 테크닉이었다. ^^

Posted by 사무엘