1. 화질

- 영화 필름은 기본적인 화질은 좋지만.. 상태가 안 좋아지면 색이 바래지고 화면 곳곳에 검은 점들이 반짝반짝 거렸던 편이다.

- 아날로그 TV는 근본적인 화질이 별로 안 좋고, 그놈의 노이즈가 문제였다. VHS 비디오 테이프는 TV보다도 화질이 더 안 좋았다.

- 컴퓨터로 재생하는 디지털 동영상은?? 빡센 압축 때문에 JPG 깍두기 화질 열화라는 게 있었다.

그랬는데..

오늘날 영상 재생 기술은 정말 정말 경이롭기 그지없다.

한 프레임 한 프레임이 아주 정교한 정지 영상처럼 화질이 좋다. 그것도 다 아날로그가 아니라 디지털 방식으로.. 옛날 같은 잡음 노이즈 깍두기 등등을 거의 찾을 수 없다.

텔레비전이고 영화고 화질이 엄청나게 좋아졌다는 걸 뭘로 느끼는가 하면.. 영상 속 각종 자막이나 글자가 2, 30년 전보다 엄청나게 작아진 걸 보고 느낀다.

저화질에서는 저런 작은 글자를 넣을 수 없었을 것이기 때문이다.

뭐 일반인이 유튜브로 이미 1K, 2K니 4K니 하는 초고화질 영상을 보는 세상이니, 영화관의 그 커다란 벽면에다 쏠 정도인 영상은.. 7K급이라고 카더라처럼 듣긴 했다.

물론 전자기파의 속도나 대역폭 자체가 30년 전이나 지금이나 달라진 건 아닐 테니.. 전자 신호를 갈아넣는 기술이 더 발전하고 그거 중계하고 쏘는 인프라들이 곳곳에 엄청 많이 깔린 것이다. 컴퓨터의 하드웨어도 더 발달했고 말이다.

아날로그 TV로 아무 채널이나 틀면 나오는 치지지직 백색잡음을 일부러 들으려 해도 듣기 어렵고, 아예 그걸 따로 인코딩을 한 유튜브 동영상을 찾아서 시청하는 지경이다.

(디지털 방식에서는 그런 아무말 전파는 디코딩 실패 오류로 처리되니 애당초 화면에 뿌려지질 않음)

이건 뭐 아날로그 시계 바늘을 작대기 실물 현물을 기울여서 구현하는 게 아니라, 작대기 모양 직사각형을 삼각함수 회전변환으로 좌표 계산해서 구현한 것과 같다. 백색잡음조차 그런 방식으로 졸라 어렵게 현학적으로 구현한 것이다.

이제는 텔레비전도 반쯤 컴퓨터가 됐다. KBS MBC 같은 제1군 지상파, 그 뒤 셋톱박스 얹어서 시청하는 제2군 케이블 방송, 그 다음으로 넷플릭스 같은 영화 스트리밍 제3군을 골고루 나눠서 시청하는 영상 단말기가 됐다.

DVD나 블루레이 같은 물리적인 영상 저장 매체는 완전히 없어진 건 아니지만 존재감이 아주 작아지고 주류에서 밀려났다.

2. 사진

요즘 사진과 영화는 처음에 발명됐던 것처럼 필름에다가 아날로그 기술로 빛을 화학적으로 담고 현상해서 만들어지는 게 아니다. 영화는 저렇게 극초고화질로 압축된 디지털 동영상이고, 사진은 고화질 고해상도로 정교하게 컬러 인쇄물일 뿐이다.

이를 제조하는 기계가 그 이미지의 모든 정보를 픽셀 단위로 정확하게 파악하고 알고 있다. 이게 아날로그와 디지털의 차이이다.

쌍팔년도 시절엔 사진관에 가서 필름을 맡기고 나면 최소한 다음날이나 며칠 뒤에 사진을 찾아 왔었다!

그게 조금 발전하면 “23분 완성, 5분 초고속 완성”..;;

사진 인화, 현상을 겁나게 신속하게 해 준다는 뜻이었는데 지금 관점으로는 정말 바보 같다. “고성능 특급 증기 기관차로 경성-부산을 무려 6시간 반 만에 주파”처럼 들리니까 말이다. (저건 1930년대 아카츠키 호 소개 문구. -_-)

3. 가정용 비디오 테이프

1990년대 말까지는 음성은 카세트 테이프, 영상은 VHS 테이프(매체)라는 아날로그 매체가 수십 년 동안 쓰였다.

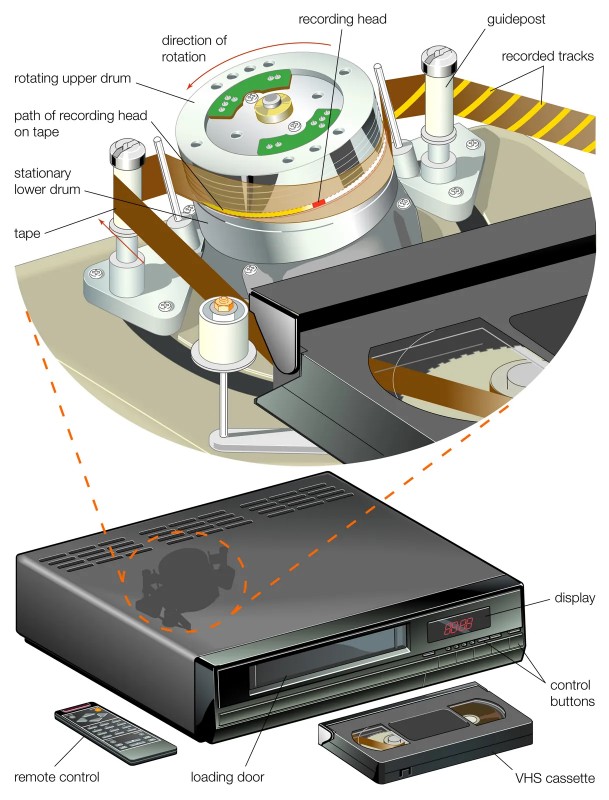

영상은 아무래도 음성보다 정보량이 월등히 더 많이 들다 보니, VHS는 길쭉한 테이프(매체 속에 돌돌 감겨 있는 실제 띠)를 딱 최단거리 수직이 아니라 비스듬하게 삐딱하게 기울여서. 즉 |를 /로 바꾸는 꼼수까지 썼다. 그래서 헤드와 테이프가 접촉하는 구간을 늘리고 정보를 더 집어넣었다.

이 때문에 VHS 비디오 재생기는 헤드도 테이프(띠)를 비스듬하게 감쌌으며, 테이프(매체)를 넣거나 뺄 때, 그리고 재생하거나 정지할 때 각종 고정/해제 전처리 후처리 준비가 꽤 오래 걸렸다. 카세트 테이프보다 훨씬 더 복잡했다.

카세트 테이프는 일부 아날로그 감성 충만한 투박한 물건은 재생 버튼을 누르자마자 즉시 재생도 됐던 반면, 그건 비디오 테이프에서는 어림도 없었다.

게다가 정말 의외의 사실인데, 아날로그 비디오 테이프는 영상을 띄워 놓은 채로 일시정지 기능을 구현하는 게 몹시 무리였다. 엥??? 컴퓨터가 쏴 주는 디지털 영상에서는 정말 식은 죽 먹기도 아닌 일이 도대체 왜 저런 거지..???

일시정지도 무슨 미분을 하듯이 전진 후진을 반복하며 그 구간을 헤드에서 계속 읽어서 신호로 보내야 했다. 오랫동안 일시정지를 시키면 테이프나 헤드에 무리가 갔으며, 그 동안에 화면 화질이 떨어지고 노이즈도 잔뜩 꼈다!!!

그도 그럴 것이 저런 비디오 재생기에는 요즘 컴퓨터처럼 비디오 메모리나 그래픽 카드 같은 개념이 없기 때문이다. 한번 자신이 만들어 낸 영상 정보를 디지털 형태로 0과 1 차원에서 다 기억해서 화면으로 지속적으로 쏴 주는 형태가 아니다.

그러니 일시정지조차도 테이프를 같은 지점만 계속 읽는 방식으로 구현하는 것이다. 차가 멈춰 있는 상태로 핸들을 너무 많이 돌리면 타이어에 좋지 않은 영향이 가는데, 이와 비슷하게 장시간 일시정지는 테이프에 무리를 줄 수밖에 없었다.

이 유튜브 시대에 옛날 비디오 테이프를 생각하니.. 쌍팔년도는 정말 상상을 초월하게 열악했다 싶다. 인간이 달이나 화성으로 나가지는 못했지만 그래도 딴 분야는 시대가 많이 변하긴 했다.

뭔가 비스듬하게 기울이는 거는 문자 타이포그래피에서 이탤릭체에서도 볼 수 있고, 또 대파를 비스듬하게 써는 것(실제 부피 대비 더 커 보기에),

로켓이 발사될 때 살짝 비스듬하게 기울어져서 상승하는 것에서도 볼 수 있다. 이 역시 배기가스 분출 구간을 좀 더 늘리는 효과를 낸다고 한다.

여담으로, 보잉 747의 아버지라 불리는 항공 엔지니어 조셉 서터는 생몰년이 1921-2016이다.

그런데 카세트 테이프의 아버지라 불리는 루 오텐스는 생몰년이 1926~2021...;; 뭐 비슷하다면 비슷하다.

VHS의 아버지 내지 주 개발자라고 불리는 엔지니어는 전해지는 게 없는지 궁금하다.

4. 에디슨 과학 박물관

본인은 지난 6월에 여친과 함께 강릉에 갔을 때 말이다.

경포호 부근에서 어디 놀러 갈 데 없나 검색을 하다가 '에디슨 과학 박물관'이란 걸 우연히 발견했었다. 막 많은 기대를 하지는 않고 찾아가 봤는데.. 알고 보니 이거 엄청난 대박이었다.

이 좁은 대한민국에서 참 위대한 오덕 수집가가 계셨구나. '에디슨 과학'은 대표 명칭이고, 사실은 전구, 축음기, 영사기별로 박물관이 따로 있어서 건물 세 채가 한 세트이다. 과학기술과 예술 분야가 잘 만나고 박물관 만들기에 좋은 주제인 것 같았다.

이름만 들었을 때는 황금귀 진공관 스피커 덕후가 떠올랐는데, 소재가 거기에만 국한되는 건 아니더라.

인류가 역사상 최초로 영상과 음성 기록을 남길 수 있게 됐다니.. 그 당시엔 이게 가히 요술 마법 수준이 아니었을까 싶다. 전기· 전자 공학이 그야말로 세상을 획기적으로 바꿔 놓고 있었고, 그게 나중에 궁극적으로는 반도체와 컴퓨터의 발명으로 이어졌으니 말이다. 전화기, 무선 통신, 교류 전기..

에디슨이 카메라 자체를 처음 발명한 건 아닌 것 같다만.. 그래도 그 뒤에 축음기와 영사기를 만들어서 사진의 영역을 크게 확장한 것은 사실이다. 하긴, 영화도 처음에는 무성 영화부터 시작했다가 나중에 유성으로 바뀌고 컬러도 도입됐다.

축음기가 발명되기 전엔 오르골이라는 게 있었다. 축음기와 음반이 임의의 소리를 저장하고 재생하는 mp3 같은 물건이라면, 오르골은 악보를 기록하고 저장해서 음악 연주를 자동화하는 midi 같은 물건이다. 이거.. 나름 구멍 뚫어서 0과 1 정보를 표현하는 천공 카드의 먼 전신이라고 볼 수도 있다. 일종의 디지털 정보 저장 매체인 셈이다.

오르골은 자그마한 크기에 딸랑딸랑 예쁜 소리가 나오는 실로폰형 액세서리만 있는 게 아니더라. 야외에서 멀리까지 소리가 크게 나가는 '리코더형' 오르골도 있는데, 20세기 초중반 미국에서 야외 서커스장이나 회전목마 유원지 따위에서 흘러나오던 무슨 피리 소리 같은 BGM들이 바로 이 오르골로 연주되던 결과물이었다. 오오 그랬던 것이군!!

소장품이 저 건물 안에 일일이 제대로 전시하지 못할 정도로 너무 많아서 거의 창고 수준이라고 하며.. 작동 가능한 현물이 전 세계에 거의 없다시피한 진귀한 축음기나 오르골도 볼 수 있다. 심지어 얼추 1시간 간격으로 가이드가 전시품들에 대해 설명도 해 준다.

우리나라에 올드카 수집 덕후만 있는 게 아니라 이런 분야의 수집 덕후도 계셨다니 정말 대단하다.

뭐, 일본의 어느 대기업 회장이 이 소장품들을 보고는 깜짝 놀라서 "내가 이거 박물관을 도쿄 한복판에 건립할 수 있게 지원해 주겠다. 박물관을 일본에다 짓는 게 어때?"라고 제안했는데 설립자분께서 거절했다는 일화도 전해진다고 한다.

Posted by 사무엘