1.

인텔 CPU의 역사를 살펴보자면.. 1971년에 무려 4비트짜리로 나온 4004가 최초의 상업용 마이크로프로세서라고 여겨진다. 그 뒤 72년에 8비트 8008이 나오고, 1978년의 16비트 8086이.. 오늘날까지 이어지는 x86 아키텍처의 서막을 열었다.

8086, 80186, 80286은 모두 16비트 CPU이다. 186은 PC에서는 거의 쓰이지 않았고, 286은 이론적으로는 보호 모드와 멀티태스킹까지 지원하는 물건이었지만 구조적인 한계 때문에 소프트웨어에서 실제로 제대로 활용되지는 못했다.

086에서 286으로 넘어가는 과정에서는 그냥 CPU의 클럭 속도만 올라가고, IBM PC 규격 차원에서 XT/AT의 차이가 더 컸던 것 같다. 가령, 하드디스크 탑재라든가 고밀도 디스켓 지원 말이다. 키보드의 반복 속도 조절 기능도 내 기억이 맞다면 AT부터 지원되기 시작했다.

무려 1985년, 아직 VGA도 없던 시절에 80386 CPU가 개발되어서 IA32라는 아키텍처가 완성되긴 했다. 하지만 이때는 컴퓨터의 가격이 너무 비싸서 32비트가 가정용으로 보급되기는 곤란했다.

나중에 외부 데이터 버스를 32 대신 16비트로 줄여서 가격을 좀 낮춘 보급형 386SX라는 게 등장했다. 훗날 등장한 펜티엄은 반대로 그 버스의 크기가 64비트로 머신 워드 크기보다도 더 커졌으니, 386SX와 좋은 대조를 이룬다.

또한 386 때부터 슬슬 캐시 메모리가 쓰이기 시작했으며, 486에서부터는 부동소수점 프로세서(FPU)가 기본 내장으로 들어가기 시작했다. 클럭 속도의 증가는 덤이다.

486 이후로는 인텔이 숫자 명칭 대신 '펜티엄'이라는 자체 브랜드명을 사용하기 시작했고, 펜티엄 다음으로는 코어.. 코어 안에서는 네할렘, 샌디브릿지 같은 세부 공정이 달라질 때마다 새로운 명칭을 붙여서 제품을 구분하고 있다.

2.

2000년대 중반, 딱 Windows XP와 IE6이 장수하던 05~06년 사이에 멀티코어와 64비트가 도입되면서 PC의 환경이 20세기 시절과는 크게 달라진 듯하다. 둘은 도입 시기가 완전히 일치하지는 않지만 미묘하게 비슷하다. 펜티엄 4의 후기형을 거쳐서 펜티엄 D에서부터 싱글코어 기반의 x86-64가 정착했으며(정확히는 2003~04년 사이), 반대로 Core 1 Duo는 32비트 전용의 첫 멀티코어 프로세서였다.

그러다가 둘이 합쳐져서 Core 2 Duo가 64비트 + 2개짜리 멀티코어 시대를 열었다. 운영체제는 Windows Vista/7부터 말이다.

사실 Core 1 Duo는 PC용으로는 출시도 되지 않고 모바일용으로 나왔는데, 애초에 x86이 모바일에 적합한 구조의 아키텍처가 아니다 보니 존재가 모순적이었다. 그러니 별 재미를 못 보고 단종됐다.

CPU가 그렇게 바뀐 동안 모니터는 LCD와 와이드가 도입되었다. 옛날에는 4:3 비율의 액정 모니터도 있었지만 2000년대 중후반쯤에 자취를 감춘 듯하다.

요즘은 형광등이 처음 켜질 때 깜빡거리는 걸 볼 일이 없어진 것처럼.. CRT TV나 모니터를 처음 켤 때 화면이 예열과 함께 천천히 fade in 되는 모습도 볼 일이 없어졌다.

또한 기분 탓인지는 모르겠지만, 예전에는 모니터의 테두리 색깔이 흰색이 많았는데 와이드 화면 모니터는 검은색이 주류가 된 것 같다.

3.

인텔 CPU가 초창기에 저렇게 발전해 온 동안, 우리나라는 역사적으로 국가에서 나서서 전국민에게 PC를 보급한 적이 딱 두 번 있었다. 전자는 그 말 많던 "교육용 PC" 사업이고(1980년대 말), 후자는 그로부터 10년쯤 뒤, IMF에다 세진 컴퓨터 랜드가 아직 있고 인텔 펜티엄 2, 셀러론 이러던 시절의 국민 PC 사업이다.

전자의 사업 때 이미 많이 보급돼 있던 MSX니 SPC니 하는 8비트들을 싹 배제하고 과감하게 16비트 IBM 호환 PC를 지정한 것은 마치 철도 표준궤와 220V 전압만큼이나 미래를 내다본 굉장한 선견지명이었다. 결국은 그 PC 계열이 천하를 평정했기 때문이다. 1980년대 당시에 정보통신부나 과학기술처의 담당 관료가 중대한 결정을 잘 내렸다.

뭐, 8비트 컴터들은 대체로 화면 해상도가 낮고 성능도 떨어져서 당장 한글· 한자 처리에 애로사항이 너무 크긴 했다. 그 문제 때문에 한국· 일본은 16비트 컴에서 비디오 카드조차도 허큘리스에서 거의 곧장 VGA로 갈아탔지, 서양처럼 CGA/EGA를 진지하게 경험하지는 않았으니 말이다.

지금이야 PC는 너무 흔해 빠지고 기업의 입장에서는 이윤도 별로 안 남아서 하나 둘 철수할 지경이 돼 있다. 남사스럽게 PC에 연연할 필요 없이 폰이 다 보급돼 있고.. 당장 돈이 없어도 온갖 할부 제도를 이용해서 뿌리다시피하고 있다. 저 시절의 컴퓨터와는 비교할 수 없을 정도로 더 성능 좋고 작은 컴퓨터를 전화기에다가 얹어서 들고 다니는 게 경악스럽게 느껴질 지경이다.

4.

지금까지 CPU 얘기가 나왔으니 말인데,

문자 인코딩을 CPU 명령의 인코딩에다 비유하자면, UTF-8은 CISC에, UTF-16이나 32는 RISC에 딱 대응하는 것 같다.

원래 UTF-8은 그 구조상 5~6바이트까지도 늘어나서 U+10FFFF보다 더 큰 코드값도 기록이 가능은 하다. 하지만 언제부턴가 인코딩 규칙이 개정되어서 5~6바이트짜리는 현재로서는 고이 봉인하고, 1~4바이트까지만 사용하기로 했다.

오늘날 국내외의 컴덕이나 프로그래머들 중에는 UTF-8을 완전 만능으로 칭송하는 한편으로 UTF-16은 거의 사회악 쓰레기 수준으로 싫어하는 사람이 종종 눈에 띈다. 프로그래밍 배경이 Windows가 아닌 유닉스 계열인 사람, 그리고 특히 wchar_t의 플랫폼별 파편화 때문에 삽질과 고생을 단단히 한 사람일수록 그런 성향이 더욱 강하다.

본인은 주장의 논지는 이해하지만 그 정도까지 부정적인 견해에는 공감하지 않는다.

컴퓨터에서 어떤 데이터를 주고받기 위해서는 결국은 값을 그대로 전하든지, 아니면 좀 덩치가 큰 데이터는 별도의 메모리에다가 저장해 놓고 그 메모리 주소만 전하든지.. 둘 중 하나를 선택해야 한다. 32비트니 64비트니 하는 건 그 컴퓨터의 CPU가 한번에 취급하는 그 정보의 크기 단위이다.

문자 하나를 전하기 위해서 일일이 메모리 할당해서 문자열을 만들고 포인터를 전달하느냐, 아니면 그 문자의 코드 포인트 값만 간단하게 전하느냐.. 이게 얼마나 큰 차이인지는 프로그램 좀 짜 본 사람이라면 누구나 공감할 것이다.

그 와중에 옛날 사람들이 UTF-16이라는 계층의 존재를 예상 가능했던 것도 아니고, 1990년대에 메모리가 지금만치 풍부하고 저렴했던 것도 절대 아니고, 그저 모든 글자의 크기를 2바이트로 균일하게 늘리는 것만으로도 메모리를 너무 많이 잡아먹네 하던 시절에.. UTF-8도 아니고 UTF-32도 아닌 적당한 절충안인 UTF-16 내지 그 전신 UCS-2가 과연 그 정도로 태어나지 말았어야 한 존재인 걸까? 그게 아니라는 것이다.

내가 보기에 이건 유니코드에 현대 한글 글자마디 11172자가 일일이 다 등록된 게 잘못된 거라고 비판하는 것과 비슷해 보인다. 그렇게 등록을 안 했으면 글꼴을 만들기가 훨씬 더 복잡하고 어려워지고, DB 문자열 필드나 파일명 같은 데에 집어넣을 수 있는 한글 글자 수가 크게 감소했을 텐데 말이다.

문득 Windows가 오로지 65001 UTF-8만으로 천하통일이 이뤄지고.. 심지어 9x 시절처럼 W가 아닌 A 함수가 주류로(그 대신 UTF-8 기반으로!) 회귀하는 엉뚱한 상상을 해 본다. 물론 실현 가능성은 사실상 0일 것이다. =_=;;

Windows의 WCHAR뿐만 아니라 macOS의 NSString, Java의 Char과 jstr, COM의 BSTR 등 많은 운영체제와 프레임워크들은 2바이트를 문자의 기본 단위로 사용하고 있으니 어차피 이걸 쉽게 벗어날 수 있지도 않다.

5.

컴퓨터에서 일상적으로 볼 수 있는 보조 기억 장치는 결국 (1) 자기 디스크, (2) 플래시 메모리, (3) 광학 디스크 이 세 범주 중 하나로 귀착된다. 또 완전히 새로운 범주가 개발될 여지가 있으려나 모르겠다.

용량과 속도 가성비가 "전반적으로" 제일 뛰어난 건 역시나 자기 디스크이다 보니, 얘를 기반으로 한 '하드디스크'는 가히 유구한 역사를 자랑한다. 기계식, 물리적인 요소가 존재하는 장치임에도 불구하고 오늘날까지도 컴퓨터에 여전히 건재하다.

플래시 메모리는 PC에서는 USB 스틱 아니면 SSD의 형태로 요긴하게 쓰이고 있다. 동작 중에 일체의 소음과 진동이 없는 순수 전자식이며, RAM과 보조 기억 장치의 경계를 허물 차세대 주자로도 각광받는 물건이다. 하지만 가격 때문에 하드디스크를 완전히 대체하는 건 여전히 무리이다.

마지막으로 광학 디스크인 CD/DVD/블루레이는 매체의 외형부터가 빛을 반사하는 새끈한 재질인 게 굉장히 간지 나고 미래 지향적으로 보인다. 하지만 20여 년 전에 40배속인가 뭔가에서부터 읽기 속도가 한계에 달했으며, 쓰기를 마음대로 할 수 없다는 치명적인 한계 때문에 쓰임이 반쪽짜리가 됐다.

USB 메모리와 초고속 인터넷 파일 전송, 가상 디스크 마운트 기술에 밀려서 광학 디스크를 사용할 일이 예전에 비해 극히 드물어진 것이 사실이다. 이제는 부팅조차도 USB 메모리만으로 가능해질 정도가 되기도 했고 말이다.

옛날에는 레이저를 사용하는 컴퓨터 주변 기기들이 굉장히 비쌌다. CD 라이터라든가 레이저 프린터 말이다. 이런 것들이 개인이 쉽게 보유할 정도로 흔해진 건 이르게 잡아도 1990년대 말이고 21세기에 와서부터이다.

또한 얘들은 다 열을 많이 가하는가 보다. 레이저 프린터만 해도 종이를 고온 고압을 가해서 토너가루를 붙이는 식으로 인쇄하는데(그래서 타 인쇄 방식에 비해 전기도 많이 씀), 광학 디스크에다 기록하는 것도 한국어· 영어 공히 '굽다/BURN'이라고 표현할 정도로 비슷한 메커니즘을 동원하는 듯하다.

여담이지만, 자기 디스크는 영어 철자가 disk이고, 광학 디스크들은 철자가 disc라는.. 미묘한 차이가 있다.

6.

터치스크린은 기존 키보드와 마우스를 완전히 대체하지는 못하지만, 그래도 모니터를 출력 장치뿐만 아니라 입력 장치도 겸하게 해 주는 깔끔하고 참신한 인터페이스임이 틀림없다. 단순히 버튼을 콕콕 찍어서 선택하거나 간단한 필적을 그리는 용도로 아주 좋다.

터치스크린을 구현하는 방식은 크게 감압식과 정전식으로 나뉜다. 감압식은 물리적인 압력을 감지하는 방식이고, 정전식은 그게 아니라 표면의 전기 신호의 변화를 감지하는 방식이다.

이게 마우스로 치면 제각기 볼 마우스와 광 마우스에 대응하는 것이나 마찬가지로 보인다. 전자가 좀 기계식이고 후자는 말 그대로 전자식이다.

처음에는 전자와 후자가 장단점이 서로 호각인 지경인데, 기술적인 구현 난이도는 후자가 더 높았다. 하지만 세월이 흐르면서 지금은 결국 기술적인 한계가 극복되고 후자의 장점이 더 부각된 덕분에, 후자 방식이 주류 대세가 되었다. 이런 변화 양상도 마우스와 터치스크린이 서로 동일하다.

엘리베이터 버튼 중에도 오로지 사람의 생 손가락만 인식하고 타 물체 내지 장갑 낀 손가락은 인식하지 않는 게 있는 게 개인적으로 신기한 한편으로 잘 이해가 되지 않았다. 마치 광 마우스는 유리판 위에서는 좀체 동작하지 않는 것처럼 말이다.

그렇게 생 손가락만 인식하는 센서들은 다 정전식이다. 감압식이라면 무슨 물체를 쓰든지 버튼을 누른 건 다 인식돼야 할 것이다.

정전식은 감압식보다 터치를 더 부드럽게 인식할 수 있으며 특히 마우스가 결코 흉내 내지 못하는 멀티터치를 구현하는 게 더 유리하다.

Windows 98에서 마우스 휠이 정식 지원되기 시작했다면 지난 Windows 7에서 터치 장비가 정식으로 지원되기 시작했다. 안 그래도 7은 그림판이 크게 개선되어서 초보적이나마 브러시 엔진까지 도입됐는데, 여러 손가락으로 동시에 태블릿을 긁으면서 그림을 그리던 시연 모습이 인상적이었다.

하지만 본인은 데스크톱/노트북급에서 화면이 터치스크린을 지원하는 장비는 10년째 한 번도 못 봤다. 장비를 주위에서 쉽게 접할 수 있었다면 날개셋 한글 입력기에도 멀티터치 같은 걸 연계한 입력 도구를 구현할 생각이라도 했을 텐데 그건 지금까지도 그냥 장기 계획으로만 머물러 있다.

그러고 보니 이런 터치 장비는 좌표뿐만 아니라 압력 정보까지 전할 수 있다.

다만, 얘들은 올록볼록 입체적인 점자를 표현하지 못하니 터치스크린 기반 UI는 장애인과는 그리 친화적이지 못한 인터페이스이다. 이건 뭐 어쩔 수 없는 귀결이다. 시각 장애인 내지 손가락을 자유롭게 움직이지 못하는 사람은 스마트폰도 여전히 버튼식 폴더 형태로 된 기기를 써야 한다.

7.

자동차에 경차라는 차급이 있고 총기 중에도 제일 작은 권총이라는 게 있듯, 컴퓨터계에서 제일 작은 놈은 넷북이지 싶다. 정말 작고 아담해서 들고 다니기 편하며 값도 저렴하다. 부담 없이 인터넷과 문서 작업만 하는 용도로는 참 좋다.

하지만 얘는 그만큼 CPU의 성능이 매우 뒤떨어지고 화면 해상도도 너무 낮으며, 키보드 역시 적응이 힘들 정도로 너무 작은 편이다. 그렇기 때문에 얘로 단순히 글자판떼기 치기 이상으로 다른 생산적인 일을 하기에는 애로사항이 많다. (프로그래밍, 그래픽 디자인 등등..) 아니, 사람에 따라서는 키보드의 구조 때문에 단순 글자판떼기 치기조차도 불편하게 느껴질 수 있다.

게다가 2010년대부터는 PC가 아닌 스마트폰 운영체제에 기반을 둔 각종 태블릿 판떼기들이 급속히 발전한 덕분에, 단순 휴대용 인터넷 단말기 및 게임기라는 수요는 사실상 거기로 다 흡수됐다. 그러니 단순히 노트북 PC를 경차급으로 줄인 넷북이라는 건 사실상 존재 의미를 상실하고 오히려 그 태블릿들이 필요에 따라서는 키보드를 연결해서 쓸 수도 있는 형태가 됐다.

물론 터치스크린은 기존 키보드와 마우스를 결코 완전히 대체할 수 없으며, 정보의 소비와 열람이 아니라 정보를 생산하는 도구로서 PC의 지위는 예나 지금이나 변함없다. 또한, 넷북이 없어진다고 해서 넷북의 용도 내지 걔들이 수행하던 작업 자체가 없어지는 건 아니다. 휴대용 컴퓨터는 좀 더 모바일 기기와 결합한 형태로 변모하고, 전통적인 PC는 자기 역할에 특화되는 쪽으로 가는 듯하다.

8.

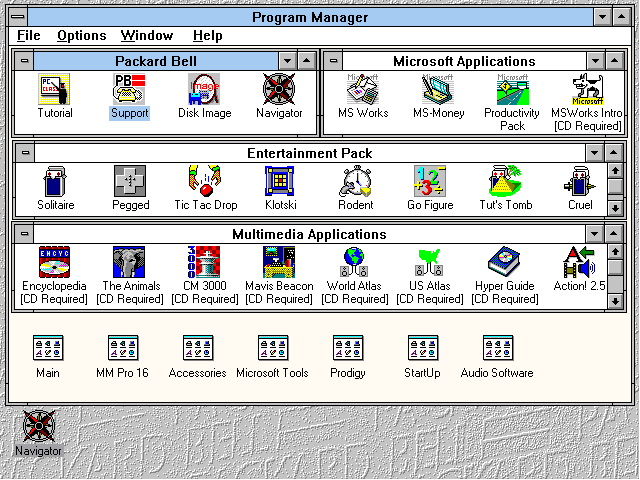

1990년대 초반

- 86키 키보드는 이제 거의 도태하고 101키 키보드가 대세가 됐다. 옛날 키보드는 F11, F12가 없으며, 기능 키 F1~F10이 맨 왼쪽에 2열 5행으로 세로로 배치돼 있었다. 지금의 capslock 자리에 ctrl이 있고 capslock은 지금의 우alt/ctrl 자리에 있었다. 키패드에서 우측 하단인 지금의 엔터 자리에 더하기가 있었다.

- 옛날에 키보드는 정체를 알 수 없는 이상한 전용 포트에다 꽂았으며 마우스는 모뎀과 같은 COM.. 직렬 포트에다 꽂았다. 프린터는 병렬 포트에 꽂았고.. 모뎀과 마우스의 충돌은 정말 대표적으로 골치아픈 문제였다.

- Plug & play도 없고 USB도 없던 시절이니, 외장 하드디스크를 연결해서 인식시키는 것만 해도 바이오스 설정을 바꾸는 등 정말 고도의 컴터 지식이 필요한 작업이었다.

1990년대 중반

- 좋은 그래픽 카드를 사용하면 화면이 바뀌는 곳에서도 마우스 포인터가 깜빡거리지 않기 시작했다. 단, 흑백 기본 포인터 한정으로. custom 포인터는 여전히 깜빡거렸다.

- 486쯤부터는 컴퓨터 본체가 모니터 밑받침으로 까는 형태가 아니라 모니터 옆에 세워 놓는 형태로 거의 정착했다. 하지만 Windows의 '내 컴퓨터' 아이콘은 XP에 가서야 이 모양을 반영하는 형태로 바뀌었다.

- 486/펜티엄급 컴에서 WinAMP로 128kbps급 mp3를 하나 재생하면 CPU 점유율이 10~20%가량 올라가곤 했다.

1990년대 후반

- 시스템 종료 후에 컴퓨터가 자동으로 꺼지기 시작했다. "이제 컴퓨터를 끄셔도 안전합니다"라는 주황색 글자를 사용자가 직접 볼 일이 없어졌다.

- Windows 98쯤부터 멀티웨이브가 가능해졌다. 지금으로서는 정말 믿어지지 않지만, 원래 옛날에는 한 프로그램에서 사운드를 출력하기 시작하면 다른 프로그램에서 사운드를 사용할 수 없었다!

1999~2000 사이

- 컴퓨터 규격이 크게 바뀌었다. 그 이름도 유명한 USB 포트라는 게 등장했고, 키보드와 마우스용 초록색-보라색 PS/2 포트도 등장했다.

- 전원을 3초 이상 꾹 눌러야 꺼지는 관행도 이때부터 정착했다.

- 사운드카드의 스피커가 이제 컴터 본체에 내장되지 않기 시작했다.

- 가정에서도 모뎀 대신 인터넷 전용선이 슬슬 보급되기 시작했다.

2000년대

- 이제 custom 마우스 포인터도 깜빡이지 않기 시작했다. 사실 Windows 2000은 9x와 달리, 16색 VGA 구닥다리 안전 모드에서도 마우스 포인터가 깜빡이지 않는 게 개인적으로 굉장히 신기했다.

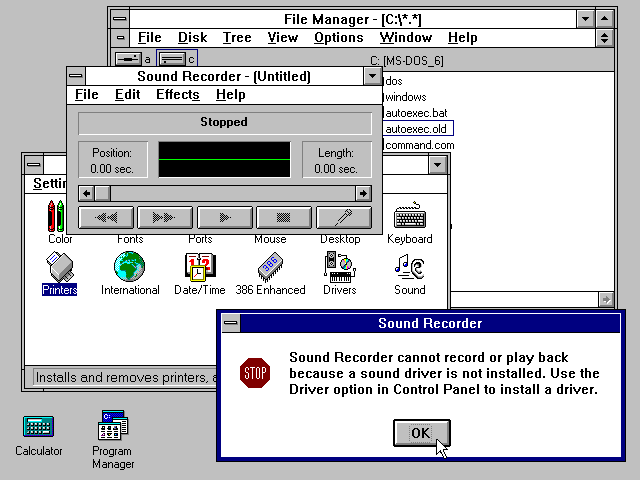

- 컴퓨터에서 오디오 CD의 음원을 추출하는게 옛날에는 쉽지 않았는데 이제는 손쉽게 가능해졌다.

- USB 메모리가 디스켓을 확실하게 골로 보냈으며, 무선 인터넷과 합세하여 CD의 지휘조차 위협한다. 호각인 라이벌은 엄청난 용량을 자랑하는 하드디스크뿐..

- PS/2포트조차 한물 가고 키보드와 마우스도 그냥 USB 기반으로 나오기 시작했다.

- Windows Vista부터는 동영상 화면도 일반 화면과 아무 차이 없이 print screen으로 캡처 가능해졌다.

Posted by 사무엘