본인은 몇 년 전에 쓴 글을 통해 Windows API에서 비트맵을 출력할 때 사용하는 GDI API 몇 개를 브러시와 비트맵의 관계라는 관점에서 비교하고 살펴본 적이 있었다. 이번에는 픽셀 포맷과 DDB/DIB라는 관점에서 관련 API들과 이들의 특성을 살펴보도록 하겠다.

1.

먼저, 비트맵은 CPU의 관점에서 봤을 때 빅 엔디언 형태이다.

모노크롬 비트맵에서는 128, 64 같은 큰 비트 자리수가 왼쪽을 나타내고 작은 비트로 갈수록 오른쪽으로 간다.

색깔을 나타내는 RGB야 숫자의 대소 구분이 무의미하겠지만, 일단 RGB 매크로(메모리)에서의 색상 배열 순서와 RGBQUAD 구조체(파일 저장)에서의 색상 배열 순서는 서로 정반대이다. 전자는 R이 최하위 비트이지만 후자는 R이 최상위 비트이다. 그러니 여기서도 이념이 빅 엔디언임을 확인할 수 있다.

2.

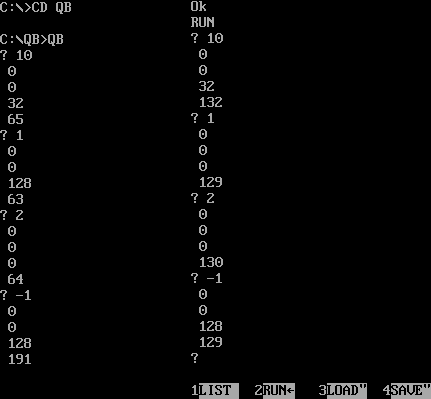

일반적으로 비트맵 폰트 파일 내부의 비트맵들은 한 줄이 바이트 단위로 align이 돼 있다. 그러나 CreateBitmap 함수가 받아들이는 DDB(장치 종속 비트맵)는 역사적인 이유 때문인지, 한 줄이 2바이트, word 단위로 align돼 있어야 한다.

compatible bitmap이 아니라 CreateBitmap으로 직통으로 만들 수 있는 비트맵이 사실상 모노크롬밖에 없다는 점을 감안하면, 저기에 전달되는 가로 크기는 사실상 언제나 16의 배수 단위여야 한다.

한편, BMP 파일과 직통 대응하는 DIB(장치 독립 비트맵)는 이런 제약이 더 커져서 한 줄이 4바이트 단위로 align돼 있어야 하며, 얘는 또 상하가 뒤집혀 있기까지 하다. y축 양수가 위로 올라가는 좌표계를 염두에 뒀기 때문이다. DIB를 취급하는 함수들은 다 이런 형태의 비트맵을 입력으로 받는다.

3.

Create(Compatible)Bitmap 함수로 만들어진 비트맵은 성능이 가장 좋고 속도가 빠르지만, 한번 초기화한 뒤에 내부 비트맵 메모리에 직접 저수준 접근을 할 수 없다. GetDIBits 같은 함수로 내부 메모리 컨텐츠에 대한 복사본만을 얻을 수 있을 뿐이며, 이 내부 메모리는 철저하게 장치 종속적이다. 즉, portable하지 않다. 컨텐츠를 조작하는 건 BitBlt 같은 타GDI 함수를 써서 해야 한다.

비트맵을 출력하는 다른 함수로는 SetDIBitsToDevice가 있다. 얘는 받는 인자가 많고 사용이 좀 복잡하긴 하지만, BitBlt와는 정반대로 그냥 아무 메모리가 가리키는 임의의 BMP 헤더와 컨텐츠를 통째로 받아서 그 내용을 화면에다 찍어 준다. 원본 비트맵에 대해서 뭐 메모리 DC 만들고 비트맵 만들고 SelectObject 할 필요가 없으며, 메모리에 직통으로 접근해서 픽셀, 팔레트 테이블, 크기 따위의 수정도 얼마든지 가능해서 매우 좋다.

하지만 BMP 헤더를 매번 해석해서 DIB를 DDB로 변환해서 찍을 준비를 해야 하기 때문에 이 함수는 비트맵을 뿌리는 속도가 DDB 전용 함수만치 빠르지는 않다. 구형 운영체제의 16/256색 구닥다리 비디오 환경에서는 성능 열화의 폭이 더욱 크다.

그런데 알고 보니 저 둘의 중간 역할을 하는 함수도 있다.

CreateDIBSection은 내부적으로 반쯤 DIB로 취급되는 HBITMAP을 되돌린다. 이 비트맵을 사용하기 위해서는 BitBlt를 쓸 때처럼 원본 메모리 DC를 만들고 SelectObject를 해 줘야 한다. 하지만 픽셀을 직접 조작할 수 있는 메모리 포인터도 되돌리기 때문에 이를 응용 프로그램이 사용 가능하다.

이 메모리는 운영체제가 내부적으로 직접 할당해서 준 것이다. SetDIB*처럼 아무 메모리에 있는 비트맵을 찍을 수 있는 게 아니며, 그림의 크기나 색상 수 같은 헤더 정보는 한번 정해진 뒤에 변경 가능하지 않다. (그게 달라진다면 그냥 비트맵을 새로 만들어야..) 단지 픽셀 데이터에만 접근 가능하며, 색깔 변경은 SetDIBColorTable라는 별도의 함수로 해야 한다.

하지만 픽셀 데이터에 직접 접근과 조작이 가능한 것만 해도 어디냐. 기존 HBITMAP의 특성은 다 가지고 있기 때문에 BitBlt, DrawText, LineTo 같은 GDI 함수들을 고스란히 사용하면서 그림이 그려진 결과를 메모리 포인터 레벨에서 바로 확인 가능하니 실로 놀라운 일이 아닐 수 없다. 이런 DIB의 특성을 반쯤 가지면서 비트맵을 뿌리는 성능도 SetDIB*보다는 약간 더 좋다.

지금까지 얘기했던 이 세 가지 API를 표로 정리하면 다음과 같이 요약된다.

| CreateBitmap + BitBlt | SetDIBitsToDevice | CreateDIBSection + BitBlt | |

| 픽셀 포맷 | 2바이트 패딩 | 4바이트 패딩 + 상하 반전 | 4바이트 패딩 + 상하 반전 |

| 사용하는 메모리 | 내부 전용 | 사용자 임의 지정 가능 | 내부 전용 |

| 픽셀 메모리에 직접 접근 가능 | X | O | O |

| BMP 헤더에 직접 접근 가능 | X | O | X |

| 단색 비트맵의 색깔 지정 | SetTextColor / SetBkColor | BMP 헤더 구조체 값 직통 수정 | SetDIBColorTable |

| 성능 | 제일 빠름 | 제일 느림 | 약간 느림 |

* 참고로, CreateDIBitmap은 DIB 함수들처럼 BMP 헤더를 인자로 받긴 하지만, HDC까지 인자로 받아서 DIB를 완전히 DDB 형태로 변환해 버린다. 이 함수를 통해 생성된 HBITMAP은 외부에서 내용 수정이 가능하지 않다.

* 그리고 HBITMAP의 내부 컨텐츠를 얻어 오는 함수로 GetDIBits 말고 GetBitmapBits도 있는데, 얘는 그냥 레거시 잔재이다. BITMAPINFO 헤더 정보를 받는 부분이 없기 때문에 그냥 모노크롬 비트맵 데이터를 얻을 때나 쓰는 간소화 버전이라고 생각하면 된다.

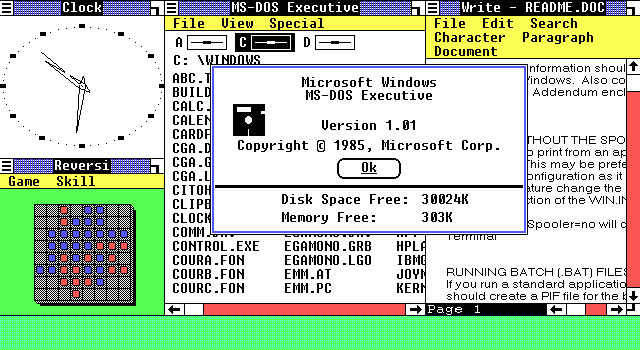

예전에 Windows 95부터 2000/ME까지는 시스템 종료 명령을 내리면 화면 전체에 50% 검은 음영 픽셀이 깔리면서 시스템 종료, 재시작 같은 세부 기능을 선택하는 대화상자가 떴다. 지금은 그런 효과는 관리자 권한을 요청하는 UAC 확인 대화상자가 뜰 때에나 그렇게 배경이 어두워질 텐데 그때는 시스템 종료 대화상자가 그 비주얼 이펙트 역할을 담당했다. (XP에서는 그 효과가 "흑백으로 서서히 fade out"이라는 더 화려한 형태로 바뀌었다가, 후대 버전부터는 이펙트가 사라졌다.)

그런데.. 그렇게 50% 검은 음영을 뿌리는 게 바로 래스터 오퍼레이션을 가미한 BitBlt 내지 PatBlt 실행으로 구현되었다. 최신(당대 기준) 그래픽 카드에서야 즉시 전체 화면에 음영 뿌려졌겠지만, 하드웨어 가속 없이 640*480 VGA 내지 그에 준하는 구린 그래픽 환경에서는 음영이 위에서 아래로 뿌려지는 게 눈으로 보일 정도로 속도가 느렸다. 그건 나름 수십만 개에 달하는 픽셀이 바뀌는 거니까..

그리고 그게 바로.. 그 컴퓨터에서 BitBlt 함수로 화면을 가득 채우는 속도와 같다 생각하면 된다. 그때는 이 따위 느린 그래픽 함수로는 답이 없으니, Windows에서 게임을 돌리려면 발상의 전환을 달리한 DirectX 같은 API를 만들어야겠다는 생각을 응당 안 할 수 없었을 것이다. 하드웨어 계층 추상화+통합이 아니라, 하드웨어 직통 제어를 지원하게 말이다.

DirectX 쪽 그래픽 프로그래밍이 재래식 GDI 그래픽 프로그래밍과 다른 점은..

- 하드웨어의 발전에 따라 프로그래밍 방법론의 변화 기복이 매우 큼.

- 하려는 일(도형 그리기, 글자 찍기..)보다는 그래픽 하드웨어의 기능 위주로 API가 설계돼 있다. 사실, 이걸 수용하라고 애초부터 이념이 이런 식인 API를 따로 만든 거다.

- 이런 이유로 인해, GDI처럼 프린터, 플로터, 메타파일 같은 디바이스까지 다 통합하는 추상화 계층 건 전혀 안중에 없음. 오로지 화면 아니면 화면 출력용 메모리 버퍼 위주이다.

- BeginPaint/EndPaint로 대표되는 invalid 영역 그딴 개념이 없고, 그 대신 '서피스 소실'이라는 개념이 존재한다.

정도로 요약되겠다.

예전에는 GDI와는 완전히 다른 기술 계층을 거쳤기 때문에 화면 캡처도 특수한 프로그램을 써서 했을 정도이지만 이제는 그런 유별난 점이 점점 없어지고 통합돼 가고 있는 것도 인상적이다.

Posted by 사무엘