1. 주기도문

주기도문이란 건 지금 말고 과거에 본인이 다니던 교회에서 예배가 끝났을 때 으레 습관적으로 눈 감고 기도문처럼 암송하던 텍스트였다.

주일 오전 예배는 격이 제일 높기 때문에 마지막에 무려 목사님의 축도로 인증을 꽝 찍어야 끝났다. 그때 말고 목사님이 안 계셔서 축도를 받을 수 없는 모임을 끝내는 절차는 주기도문 암송이었다.;; 끄응..

과거 한글 개역성경은 "나라이 임하옵시며"(마 6:10, 눅 11:2)라고 조사가 어긋난 게 있었다.

중세 국어에 주격조사 '가'가 아직 없어서 '바다이 되어' 같은 문구가 있다는 건 옛날에 학교에서 배워서 알지만.. 성경 본문에 몇 부분만 표기 오류가 있는 건 그냥 편집상의 실수 때문이었다.

시편 23편에는 그 유명한 "물 가으로 인도하시는도다"(시 23:2)도 있다. 이것 말고 또 조사가 어긋난 구절이 있는지는 모르겠다. 개역개정판은 이게 다 바로잡혔다.

그런데 "나라이 임하옵시며"라고 써 놓으니 난 어린 시절엔 "나라에 임하옵시며"라고.. 조사가 '에'인 것으로 오랫동안 착각하고 있었다. 문장의 주어가 뭔지는 모르겠고 말이다. 하나님 아버지가 우리나라에 임하신다는 뜻이겠지..

그리고 주기도문 끝에 나오는 '대개'도 오해의 소지가 아주 많은 단어였다.

저 대개는 大槪, usually, mostly, 대체로, in general이라는 뜻이 아니다..;;;

大蓋 "일의 큰 원칙으로 말하건대"라는 뜻이고, 원래 의미는 영어의 접속사 for (전치사 for 말고)... "이는 ~ 하기 때문" 정도에 대응하는 단어이다.

그리고 여기에 나오는 나라들도 그냥 country, nation이라기보다는 왕정국가 kingdom을 가리킨다. 저건 여호와의 증인들이 좋아하는 용어이기에 앞서 엄연한 성경 용어이다.

마 6:33은 산상설교 중에서 노래로도 굉장히 많이 만들어져 있는 유명한 구절인데.. "하나님의 왕국"이 "그의 나라"라고 바뀌어서 의미 왜곡이 꽤 심하다. 우리말에서 '의'는 발음하기 어렵고 생략도 잘 되는 관계로 아예 '그 나라'라고 곡해되기도 했다. "그 나라 갈 때에 우리들은 예수님과 만나 얘기해" 라는 어린이 찬양도 있으니 심상이 그리로 연결돼 버리는 것이다.

끝으로.. 이 주기도문은 마태복음 6장뿐만 아니라 누가복음 11장에서도 비슷한 형태로 한번 더 등장한다. 누가복음의 "기도 요령"에서까지 나온다는 것은 주기도문의 패턴을 굳이 환란기 유대인으로 국한시키지 않아도 된다는 뜻이다.

그런데 킹 제임스 외의 다른 성경들은 누가복음 버전이 마태복음 버전에 비해 짤린 내용이 많다. '아버지'에 대해 "하늘에 계신 우리"라는 수식어가 빠지고, "아버지의 뜻이 하늘에서 이뤄진 것 같이 땅에서도 이루어지이다" 같은 문구도 몽땅 짤려 있다. KJV 외의 성경을 본다면 누가복음의 기도문은 마태복음 기도문의 속성 요약본(?)처럼 읽힌다.

2. 동음이의어

사도신경 "... 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 ..."

진담인데.. 난 초딩 시절에 교회에서 사도신경을 암송할 때는 빨간 우체통 위에 하나님이 걸터앉아 계신 모습을 생각했었다.

이런 걸 꼼꼼히 생각하지 않으면 좀 극단적으로는 "하나님이 사자를 보내셔서"라는 문구를 보고도 messenger일까 lion일까 황당한 오해가 생길 수 있다.

이 21세기에 그것도 한글 같은 문자를 놔두고 굳이 구닥다리 그림문자를 쓰는 법까지 무식하게 익혀야 할 필요는 없을 것이다. 그러나 최소한 이미 있는 동음이의어들이 도저히 대안도 없는 경우, 이것들이 무슨 그림문자에 근거해서 만들어진 단어이고 그 그림문자를 쓰는 다른 단어로는 무엇이 있는지 같은 감 정도는 부디 익혀 놓을 필요가 있다.

신앙만큼이나 언어도.. 일단 무조건 외워야 하는 것 이후로는 체계와 원칙이 있다는 점이 비슷하다. 이것은 언어의 특성 중에 각각 임의성과 체계성이라고 용어까지 정립돼 있으니 말이다.

3. 칭호

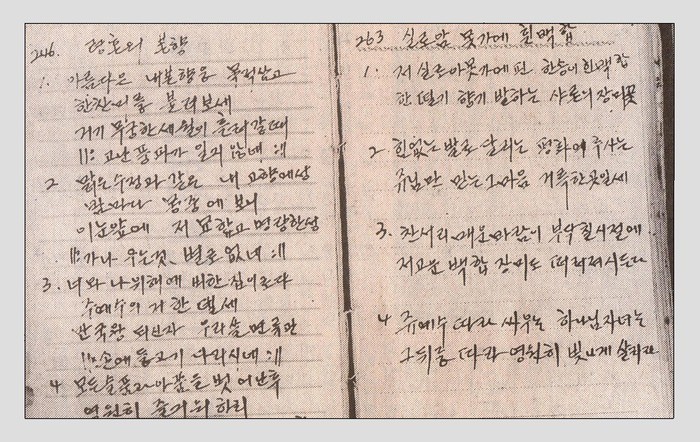

성경 구절을 노래로 옮긴 찬양들 중에는 예수님 내지 성도의 칭호를 다룬 것이 있다. 교리 공부와 성경 암송의 관점에서 유익해 보인다.

예수님의 칭호에 대해서는 His name is Wonderful (놀라운 그 이름)이라고 꽤 좋은 곡이 있다. Wonderful, Lord, mighty King, God, Great Shepherd, Rock 정도가 나온다. 한국어로 번역된 건 접해 보지 못한 어느 영어권 찬송에서는 Ancient of days (단 7:9)라는 칭호가 나오는 것도 본 적 있다.

하나님/예수님의 칭호 중에는 영어의 입장에서 품사 통용 중의적인 표현이 좀 있다.

앞의 칭호들 중에서도 Wonderful은 이름에 대한 수식어· 관형어가 아니라 그 자체가 명사이다. (사 9:6) Wonderful, Counsellor, The mighty God.

I AM도 명사절 같은 게 아니라 그냥 그 자체가 고유명사이다.

I AM THAT I AM(출 3:14)만 봐서는 해석을 어찌 해야 될지 모르겠지만, 그 다음의 I AM hath sent me unto you를 보면 저거 전체가 명사라는 걸 알 수 있다.

신의 칭호뿐만 아니라 신약 성도의 칭호도 있다.

어린이용 동요급인 "주 나의 사랑 나 주의 사랑"도 칭호가 여럿 담겨 있어서 유익하며, 일명 축복송으로 알려진 "때로는 너의 앞에"는 2절에 이례적으로 '택한 족속, 왕 같은 제사장'(벧전 2:9)이라는 칭호가 나온다.

칭호를 소재로 더 창의적인 찬양이 또 만들어졌으면 좋겠다.

참고로 가지(branch)는 예수님의 칭호(렘 33:15)와 성도의 칭호 내지 비유 대상(요 15:2,4)으로 모두 등장한다.

4. 오다/가다 문제

한국어가 영어와 다른 특징 중 하나는 1인칭 자기 자신이 '오다'의 주체가 되지 않는다는 것이다. "너 좀 이리 와 줄래?" / "응, 가는 중이야"(I'm coming)이지, "오는 중이야"가 아니라는 뜻이다.

그런데 이건 성경 번역에서도 꽤 미묘한 차이를 만들어 낸다.

지면 관계상 모든 예를 다 열거할 수는 없지만, 마 8:7에서 예수님은 백부장의 종을 치료해 달라는 부탁을 받았을 때 "ㅇㅇ, 내가 가서 고쳐 주마"라고 대답하셨는데.. 이거 영어 원문은 "I will come to him"이다. 그런데 NIV를 비롯해 일부 구어체 현대어 영어 성경은 go to him이라고 써 놓기도 했다.

이것 말고 고전 4:19 "내가 곧 너희에게 가서" (But I will come to you shortly)

계 2:5 "내가 속히 네게 가서" (I will come unto thee quickly)

이런 건 괜찮은 반면..

- 요 14:18은.. "내가 너희를 위로 없이 버려두지 아니하고 너희에게로 오리라." (I will come to you.)

- 계 22:7 "보라, 내가 속히 오리니" (Behold, I come quickly)

- 계 22:20 "내가 반드시 속히 오리라" (Surely I come quickly)

뭔가 발로 걸어서 물리적으로 이동하는 게 아니라 심오하고 거창한 재림 문맥이어서 그런지.. 이런 건 흠정역도 옛날 개역성경의 표현을 그대로 차용했다. 게다가 come을 좀 심오하고 거창하게 번역하는 단어로 '임하다'도 있다.

생각보다 골치 아픈 문제 같아 보이지 않는가? "진리가 너를 자유케 하리라 / 두려워 말라"처럼 성경에만 존재하는 시적 허용이 될지, 아니면 이로 인해 한국어도 번역투 영향 때문에 '가다/오다'의 구분이 문란해질지도 모르겠다.

공동번역이나 표준새번역은 그래도 국어 전문가가 많이 개입해서 그런지 저런 원초적인 비문은 존재하지 않는다.

5. 마리아와 예수님 사이의 높임 관계

요한복음 2장에는 가나의 혼인 잔치에서 예수님이 물을 포도즙으로 변화시키는 기적이 기록되어 있다. 우리말로는 여기서 포도즙이냐 포도주냐 하는 wine의 번역 문제가 불거지곤 하는데, 이 글에서는 그건 논의하지 않겠다.

예수님은 자라서 성인이 되면서 단순한 아기· 어린이이다가 성육신한 하나님으로.. 자신의 원래 지위가 서서히 드러났다. 육신의 모친인 마리아와의 관계도 자연스럽게 역전되었다. 쉽게 말해, 마리아가 아들을 부르는 호칭이 "얘야, 예수야"이다가 어느 샌가 "예수님, 주님"이 된 것이다. 그런 드라마틱한 전환이 어떻게 진행되었으며 느낌이 어떠했을지에 대해서는 성경이 딱히 자세히 기록하지 않으며, 우리 역시 당사자의 기분을 상상하기가 쉽지 않다.

가나의 혼인 잔치가 벌어질 무렵에 마리아는 이미 예수님의 지위와 권능에 대해 잘 인지하고 있었던 듯하다. 그래서 포도즙이 다 떨어지자 "지금 잔치의 흥이 다 깨지게 생겼는데 너님이 좀 어떻게 도와줄 수 없을까(요)?"라고 물었다.

그러자 예수님은 이미 공과 사를 철저히 구분하여, 모친인 마리아에게도 "여자여"라고.. 한국어로 치면 "자매님, 아주머니", 군대 용어로 비유하면 '아저씨' 같은 남 취급하는 호칭을 사용했다(4절). 이 호칭은 나중에 십자가에서도 다시 등장한다(요 19:26).

사실, '여자여'라는 호칭 자체가 성경 전체에서 사복음서에서만 등장하며, 그 중에 요한복음이 제일 많이 등장하는 책이라는 게 흥미롭다. 간음하다 붙잡힌 여인 장면도 포함해서 말이다(요 8:10).

이런 식으로 대부분이 예수님 말씀의 인용이지만, 베드로의 말 "어허, 이 여자가 정말.. 난 진짜로 저 사람이 누군지 모른다니까(요)?"에서도 동일 호칭이 한 번 쓰였다. (눅 22:57)

다시 가나의 혼인 잔치 장면으로 돌아오면.. 4절 다음으로 5절에서 마리아가 하인들에게 "그분(예수님이)이 말씀하시는 대로만 그대로 하세요"라고 지시한다. 이 기적은 구원이 하나님의 말씀을 통해 이뤄진다는 영적 진리를 내포한다. 참조 구절로 벧전 1:23을 보시라.

기독교에서 사용하는 성경들은 마리아의 말이지만 예수님에 대해서 높임법을 사용했고, '말씀하시다'라는 용언을 꼭 살려 놓았다. 이게 맞다. 그 구닥다리 한글 개역성경도 저렇게 돼 있다.

그러나 천주교용 성서 내지, 별 생각 없이 의역 현대어 문체만 추구한 성경 역본에서는 이 상황에서 높임법을 절대로 사용하지 않았다. 하나님의 어머니인 마리아가 예수보다 서열이 더 높은데 왜 굳이 예수님에게 높임법을 사용하겠는가? 공동번역이나 표준새번역 같은 걸 직접 보시기 바란다. "그가 시키는 대로 하세요."

또한, '말씀하시는 대로'(say)도 함부로 '시키는 대로'라고 바꿔 버리면 당장 이 문맥에서 본문을 읽는 건 문제가 없겠지만, 앞서 얘기했던 벧전 1:23 '말씀'과의 연결 고리가 깨지게 된다.

성경의 근간이 된 히브리어, 그리스어, 영어 같은 언어는 하나님조차 you라고 간단히 부를 수 있을 정도로 높임법 따위 신경 안 쓰는 언어이다. 그 반면, 하나님끼리는 존댓말을 썼을까 말을 놨을까(히 1:8; 10:5-7) 하는 문제는.. 수학에다 비유하자면 마치 ∞ - ∞의 극한과 비슷한 문제이다. 한국어 번역을 위해서는 그런 데서 근본적으로 번역자의 주관과 해석이 들어갈 수밖에 없으며, 천주교와 기독교는 십계명뿐만 아니라 이런 데서도 차이가 존재한다는 걸 알 수 있다.

* 마리아가 성경에서 마지막으로 등장하는 곳은 행 1:14이다. 하나님의 어머니고 뭐고 그런 거 없이, 그냥 여러 신실한 여성 크리스천 중 한 명으로서 말이다.

또한, 예수님이 자신의 육신의 어머니나 이복(?) 형제라고 해서 딱히 특별 대접을 하지 않았다는 것은 눅 8:20-21, 눅 11:27-28 같은 다른 구절에서도 거듭 확인 가능하다. (꼭 찾아서 확인해 보시라)

Posted by 사무엘