1. 출국

독일 베를린에서 실제로 벌어졌던 동백림(동베를린) 사건을 바탕으로 만들어진 영화이다. 실제 모델 인물인 오 길남은 월북한 뒤 재독 한인을 포섭하는 공작원 명목으로 독일로 파견됐는데.. 북한 정권의 실체를 깨달은 뒤엔 거기서 자수하고 남한으로 귀순했다.

어색한 억지 감동 유도라든가, 좀 식상하고 허무한 듯한 결말이 아쉬운 점으로 남지만, 중간 전개는 역시 찢어 죽일 종북좌빨들이 충분히 불편해하고 싫어할 만한 팩트 위주이다.

그러니 북괴의 정체와 흉악한 수작이 까발려지는 걸 원치 않는 놈들은 블랙리스트니 화이트리스트니 나발이니 딴 거 갖고 시비를 거는 것이다. 영화계 전체 그림을 객관적으로 보자면 지금 솔직히 우보다는 좌편향이 훨씬 더 심하지 않은가?

북괴가 역사적으로 저지른 극악무도한 죄악 중 하나는.. 단순히 사람을 죽인 걸 넘어서 가족을 저렇게 하루아침에 산 채로 찢어 놓은 것이다.

6·25 이산가족은 말할 것도 없고, 먼 옛날엔 여객기 납치로도 단란하던 가정을 많이 파탄냈다.

또한, 저런 젊은 학자들을 속여서 북한으로 보내서 그 가족들의 인생을 파멸로 이끈 악마가 지금 청와대 수장에게는 민족을 사랑하는 평화통일 운동가로 보이는가 보다. 정말 같은 부류의 악마이며, 쳐죽일 반민족 반역자임이 틀림없다. 한 번 속는 건 실수이지만 두 번 속는 건 공범이다.

이런 영화가 많이 알려지고 퍼져 나갔으면 좋겠다.

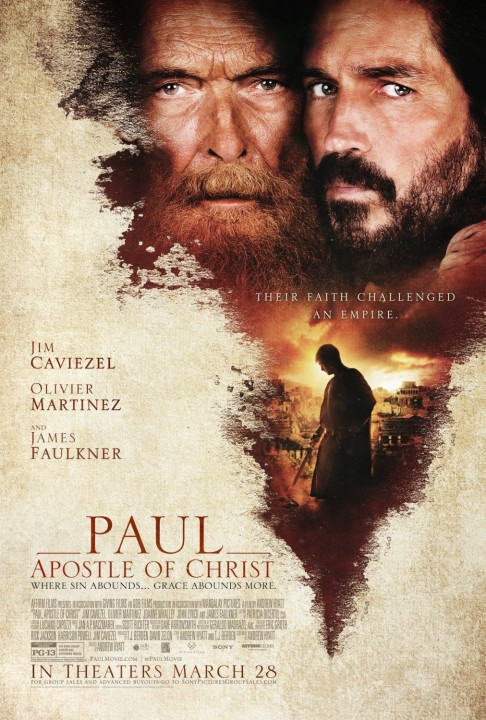

2. 바울

내가 일사각오, God’s not dead, 신이 보낸 사람 등 국내외의 다양한 장르의 기독교 영화를 봤지만.. 얘가 성경 고증과 작품성, 비주얼 등을 고려했을 때 제일 뛰어난 작품인 것 같다. 정말 잘 보고 왔다.

북미에서는 이스터(..)에 맞춰서 지난 봄에 개봉했지만, 국내에서는 종교 개혁 기념일에 맞춰서 10월 말에 개봉했다.

14년 전의 Passion of Christ는 분위기가 전반적으로 음침 암울하고 오로지 예수님이 잔혹하게 채찍질 당하는 장면 말고는 남는 게 별로 없어서 인상이 안 좋았다. 하지만 이 영화는 영화 특유의 교묘한 심상 왜곡이랄까, 그런 게 별로 없었다. 내가 느끼기엔 말이다.

스데반이 돌에 맞아 죽는 것, 사울의 회심 등 주요 장면들 다 나온다. 대사 중에 성경 말씀 인용이 굉장히 자주 나와서 아주 마음에 든다.

사울이 회심 후에 무슨 물고문 당하듯이 물에 얼굴까지 첨벙 잠겼다가 나오는 장면이 있다. 이게 침례를 의도한 장면이었다면, 난 평가 점수를 더욱 올려 줄 생각이다. 물 뿌리는 세례는 고증 오류이다.

그리고 촛불과 온갖 신들 형상(마리아 형상도 포함) 앞에서 기도하는 장면이 대부분의 영화와 드라마에서는 긍정적인 심상으로 그려지지만 여기서는 로마인들의 잡신이라는 부정적인 심상으로 그려진다. 이것도 구도를 아주 잘 잡았다.

그러면서 허구 각색도 어색하지 않게 가미된다. 사랑하는 교회 동지가 어이없게 억울하게 살해당하자, 남자 청년들 일부가 극도로 흥분하고 분노해서 우리도 칼 들고 쳐들어가서 로마를 상대로 보복하자고 날뛴다.

바울은 회심 전에 자기가 죽이면서 눈 마주쳤던 크리스천들이 때때로 꿈에 나와서 트라우마를 안긴다면서 인간적인 고뇌를 호소하기도 한다.

누가는 직업이 의사이다 보니 교도소장인 로마 군인의 딸의 병을 극적으로 고쳐 준다. 무슨 오글거리는 기도 한 방으로 신앙 치료를 성공한 게 아니라, 자기 의술로 해낸다. 바울 역시 “자기는 소문과는 달리 아무 능력 없으며, 자기가 약함을 보일수록 그리스도께서 역사하셨다”라고 증언한다. 요런 식의 개연성 있고 자연스러운 허구 말이다.

그런 일이 있었지만 그래도 인간 횃불 될 사람은 되고, 사자밥이 될 사람은 그렇게 되면서 순교 행렬이 이어진다. 네로의 명령이 떨어지자 바울은 딤후 4:6-8의 유언을 남긴 뒤 예정대로 참수당한다. 그래도 교도소장은 바울과 누가의 인품에 충분히 감화됐기 때문에, 마치 옛날에 안 중근 의사를 존경하게 된 뤼순 감옥 간수처럼.. 사형장으로 끌려가는 바울을 "잘 가시오" 이렇게 공손하게 댄디하게 대해 준다.

바울은 그나마 로마 시민인 덕분에 화형 같은 더 끔찍한 방법으로 죽지는 않고 저렇게 일반적인(?) 방법으로 처형된 거라고 전해진다.;;

그리고 한 가지 짚고 넘어갈 점은.. 바울과 네로는 모두 AD 60년대 중후반에 죽은 꽤 옛날 사람이라는 것이다. 이때는 로마 제국에 콜로세움 경기장이란 건 아직 없던 시절이었다. (약간 뒤인 AD 70년대, 베스파시아누스 황제 때부터 등장)

네로 시절에 크리스천들이 로마 대화재의 주범이라는 누명을 쓰고 억울하게 박해받고 처형당한 건 사실이다. 하지만 우리가 흔히 생각하듯이 원형 경기장에 우루루 풀려나가서 사자밥이 되어 순교하는 것과 "네로 황제"하고는 엄밀히 말해서 시기적인 연결 고리가 없다.

그러니 영화의 묘사는 엄밀히 말하면 고증 오류이다. 하지만 뭐 심각한 오류는 아니다. 60년대건 70년대건 시기가 그렇게 심하게 차이가 나지는 않으며, 콜로세움 안이건 아니건 크리스천들이 잔혹하게 죽임을 당한 건 변함없으니 말이다.

신약 기독교라는 게 생겼던 당시에, 예수쟁이들은 불신자들이 보기에 도저히.. 뭐라 한 마디로 정의내릴 수 없고 정체를 알 수 없고, 세속적인 관점에서는 도대체 무슨 이익을 노리고 왜 저런 식으로 사는지 도저히 이해가 불가능한 이상한 집단이었다.

남들이 다같이 믿는 신을 안 믿고, 황제를 반신반인으로 숭배하지 않으며, '예수'라는 웬 듣보잡 목수 출신 유대인이 죽었다가 뿅 부활했다는 황당한 악성 루머를 퍼뜨린다는 점에서는 분명 미친놈 왕따 아싸 반동분자 그 자체였다.

그런데 대놓고 국가 권력에 반역하고 싸우려 드는 여느 독립투사나 정치범 사상범 같지는 않고, 이웃으로서 개인 단위로 만나 보면 행실도 그렇게 나쁘지 않아 보인다. 무슨 마술사 초능력자도 아닌데.. 자기들의 세속적인 통념과 계산으로는 도통 이해가 되지 않는다는 것이다. 히 11:38이 말하는 것처럼 서로가 상대방을 감당할 수 없었고 무가치한 존재로 여길 수밖에 없었다.

그리고 신자들은 지금처럼 아무나 “우리 교회로 오세요, 예수 믿고 복 받으세요”는 개뿔.. 언제 잡혀가서 죽을지 모르는 파리 목숨 같은 처지였다.

모르는 사람이 교회 회원으로 가입하겠다고 하면 얘가 진짜 동지 형제인지, 아니면 우리를 밀고할 가짜 끄나풀 첩자인지 판별하는 게 급선무였다.

사람이 다른 사람의 마음을 읽을 능력이 없으니.. 이럴 때 판별을 빨리 할 수 있게 도와주는 건 믿을 만한 이웃 교회 지도자의 ‘추천서, 보증서’였다. “우리가 보내는 이 형제는 스파이가 아니고 믿을 만한 사람입니다. 잘 대해 주세요~”

우리나라에서 옛날 건군 초기에 숙군 작업을 할 때도 “이 사람은 빨갱이가 아님을 내가 보증합니다”가 아주 유효했던 것처럼 말이다.

아무쪼록 이 영화를 보면 신약 교회가 이렇게 시작됐고 신약 성경의 대부분은 저런 여건 속에서 기록되고 필사됐다는 것을 얼추 실감할 수 있다. 복음은 뭔가 GPL 라이선스 오픈소스 같은 프로그램이라는 것을 알 수 있다.

그리고 종이와 펜이 귀하던 시절에 감옥에 갇힌 채로 찬송가를 부르려면 가사를 평소에 다 외운 상태여야 한다는 것도 알 수 있다.

클래식 교과서적인 명작 영화는 옛날에 벤허 같은 것 말고는 이제 자본주의 논리 앞에서 완전히 멸종하지 않았나 싶은데, 아직도 이런 영화가 만들어지긴 한다. 생각을 바꿔도 될 것 같다.

그리스도 안의 지체로서 바울은 꼭 볼 가치가 있음을 추천하는 바이다.

Posted by 사무엘